ㅎ

‘히읗’이라 읽는다. 국어의 자음 가운데 목청이 울리지 않을 정도로 목청을 좁히고 그 사이로 날숨을 내보낼 때 나는 무성성문마찰음(無聲聲門摩擦音)을 표기하는 데 쓰인다.

훈민정음 창제 때에는 같은 후음(喉音)에 속하는 ‘ㆆ’음보다 소리가 세게〔厲〕 난다고 하여 ‘ㆆ’자에 획을 더하여 ‘ㅎ’자를 만들었다.

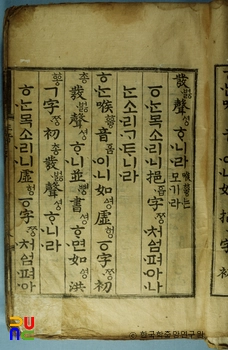

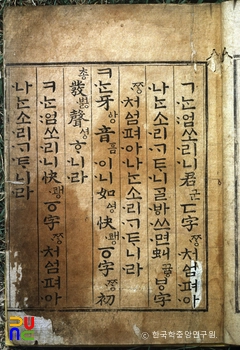

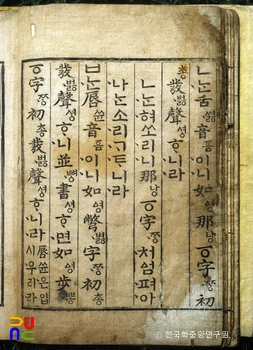

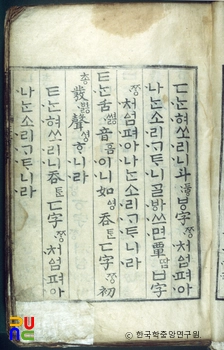

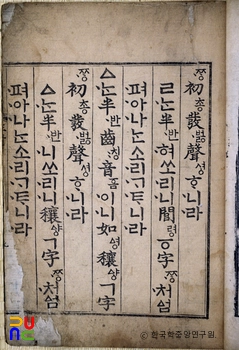

『훈민정음』 해례본 본문에서는 “ㅎ은 목구멍소리니 허(虛)자의 처음 나는 소리와 같다 (ㅎ喉音如虛字初發聲).”라고 하였고, 『훈민정음』 국역본에서는 “ㅎᄂᆞᆫ 목소리니 虛헝ㆆ字ᄍᆞᆼ 처ᅀᅥᆷ 펴아나ᄂᆞᆫ 소리 ᄀᆞᄐᆞ니라.”라고 하여 ‘ㅎ’음의 음가를 ‘虛’자의 한자음으로 설명하였다.

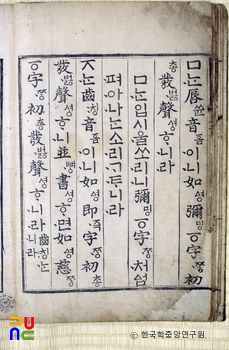

『훈민정음』 해례본 제자해에서는 ‘ㅎ’음을 후음의 차청(次淸)에 소속시켜 이 음의 음가가 성문마찰음임을 보였다. 『훈민정음』 해례본 용자례(用字例)에서는 ‘ㅎ’음의 용례를 초성밖에 보이지 않았으나, 1933년에 제정된 『한글맞춤법통일안』에서는 ‘ㅎ’음이 초성과 종성에 두루 쓰이는 것을 인정하여 ‘ㅎ’받침을 허용하였다.

그러나 ‘ㅎ’음이 종성(받침)으로 쓰일 때에는 터지지 않는 ‘ㄷ’음으로 난다. 한글의 이름을 처음으로 보인 『훈몽자회』 범례의 언문자모조(諺文字母條) 초성독용팔자항(初聲獨用八字項)에서 ‘ㅎ屎’라고만 하였는데, 국문연구소의 『국문연구의정안(國文硏究議定案)』 (1909)에서 ‘히읗’이라고 이름하였고(제8 字母의 音韻一定항), 조선어학회의 『한글맞춤법통일안』(1933)에서도 ‘히읗’이라고 정하여 이것이 오늘날까지 그대로 이어져 내려왔다.

자모의 순서는 훈민정음 창제 때 조음위치별로 하여, ‘ㅎ’자는 아음(牙音)의 ‘ㄱ’자로부터 열아홉번째였으나, 1751년(영조 27)의 『삼운성휘(三韻聲彙)』에 실려 있는 『언자초중종성지도(諺字初中終聲之圖)』에는 현행과 같이 열네번째로 되어 있다.

훈민정음 창제 때 여섯 전탁(全濁) 글자 가운데에서 다른 글자들은 같은 조음위치에서 발음되는 전청(全淸) 글자를 병서하여 사용하였으나, 후음만은 차청인 'ㅎ'자를 병서하여 사용하였다.