홍훈 ()

음사(蔭仕)로 관직에 올라 1871년(고종 8) 친상표리시(親上表裏時) 진표리관(進表裏官) 이하 관원과 진하시(陳賀時) 각차비(各差備) 이하의 관리들이 시상받을 때 예방승지로 시상되었다. 1873년 대사간이 되었으며, 이듬해에도 대사간에 재임명되었다가 곧 경상도관찰사로 부임하였다.

이 해 민씨 척족의 사주를 받아 흥선대원군(興宣大院君)을 등에 업고 대일외교를 담당하던 부산훈도(釜山訓導) 안동준(安東晙)이 백성의 재물을 빼앗아 치부했다고 계를 올려 처형당하도록 하였다.

1875년에는 지방의 부호와 사족(士族) 들에 죄를 씌워 재물을 빼앗고, 수많은 세납물을 갖가지 방법으로 횡령하고 함부로 징수하여 15만냥 이상을 축재, 경상도민의 원성이 높았다. 이에 부호군 이붕순(李鵬純)이 상소를 올려 처벌을 원하였으나, 왕과 민씨 척족의 비호를 받고, 오히려 이붕순이 무고를 하였다고 주장하였다.

같은 해 울산에서 수령과 이서배(吏胥輩)의 혹심한 수탈로 농민이 봉기해 동헌을 습격하고 감옥을 파괴하자 울산부사 정홍대를 파직시켰는데, 이 사건이 일어난 책임을 물어 녹봉이 일부 감하여졌다.

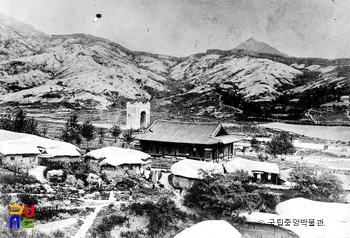

1876년 경상도관찰사에서 물러난 뒤, 경상도암행어사 홍대중(洪大重)이 그의 혹독한 탐학과 공물(公物) 횡령을 보고함으로써 강진현 고금도(古今島)로 유배되어 위리안치(圍籬安置 : 집 둘레에 가시 울타리를 쳐 유배된 죄인이 그 안에 있도록 함)되었다. 그 뒤 사간원과 사헌부 등에서 죄상에 비추어 처벌이 약하다고 하여 죄를 더해 줄 것을 요청하는 계(啓)를 여러 차례 올렸으나 왕이 처벌을 미루었다.

1879년 왕명으로 풀려나고 사면을 받아 관직에 오를 수 있게 되었다. 같은 해 좌부승지를 거쳐 1884년 행호군 재직시 가자(加資 : 품계를 올려 줌)되어 공조판서에 올랐다.