규남문집 ()

1946년 하백원의 5대손 하태영(河泰永)이 편집 · 간행하였다. 권두에 송낙헌(宋洛憲)의 서문이 있고, 권말에 김문옥(金文鈺)과 하태영 등의 발문이 있다. 1977년 영인 과정에서 권두에 이현종(李鉉淙)의 해제와 하겸진(河謙鎭)의 서문, 그의 작품인 영모(翎毛) · 도장, 권말에 「동국지도」 · 「만국전도」 등을 사진으로 찍어 첨가하였다.

7권 3책. 석인본. 국립중앙도서관과 계명대학교 도서관 등에 있다.

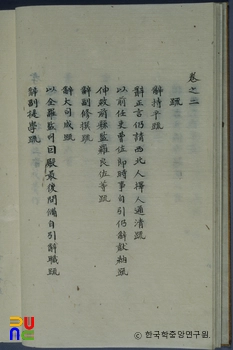

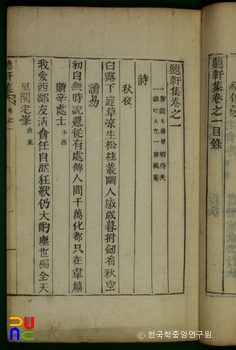

권1에 시 157수, 권2·3에 서(書) 43편, 권4·5에 잡저 10편, 권6에 서(序) 10편, 기 3편, 제발(題跋) 10편, 권7에 명 1편, 상량문 6편, 축문 3편, 제문 5편, 애사 2편, 가장 1편, 부록으로 묘갈명 · 묘지명 · 가장 각 1편 등이 수록되어 있다.

서(書) 가운데 「상홍참판석주(上洪參判奭周)」는 학문에 대한 견해를 피력하였고, 「답이사강우정(答李士剛遇正)」은 학문에는 독서만 있는 것이 아니라 농공상고(農工商賈) 모두가 포함된다고 주장하였다. 그밖에 아들 하석(河(氵+奭)0x9A61)과 하익(河瀷)에게 답한 편지에서는 우리나라 사람들이 우리 역사에 어두운 것을 지적하며 그 중요성을 강조하였다.

잡저의 「돈암원유통문변(遯巖院儒通文辨)」은 김장생(金長生)이 윤색한 신의경(申義慶)의 『상례비요(喪禮備要)』 중에서 미비한 부분을 저자의 스승인 송환기(宋煥箕)가 지적하자 김장생의 문파에서 이를 비난했는데, 그 가운데 논란이 많았던 부분을 발췌해서 김장생이 윤색과정에서 소홀하였던 점을 여러 예설에서 고증하여 지적한 것이다. 「사학유생소변(四學儒生疏辨)」도 사학유생들의 비방으로 삭직당한 송환기를 변론한 것으로, 그때의 심성(心性)의 논변에 대한 성리학계의 논쟁을 살펴보는 데 도움이 된다.

「호옥재기윤주설변(胡玉齋朞閏注說辨)」 · 「역상차록(曆象箚錄)」 등은 시헌력(時憲曆)과 대통력(大統曆)의 차이점을 규명한 것이며, 「자승거도해설(自升車圖解說)」과 「자승도해(自升圖解)」는 저자가 농민들을 위해 만든 양수기인 자승거의 도해와 그 해설이다. 「동국지도(東國地圖)」는 모두 아홉 폭으로 첫 장은 전도이고 나머지는 팔도를 각기 따로 그렸는데, 함경도는 두 폭으로 나누어 그리고 경기도와 충청도는 한 폭에 그렸다.

「만국전도(萬國全圖)」의 원래 이름은 「야소회사이마두만국지도(耶蘇會士利瑪竇萬國地圖)」로 이탈리아 사람 리치(M. Ricci)가 그린 것을 모사한 것이다. 지도의 윗부분에는 예수와 리치를 소개하는 글이 있고, 아랫부분에는 리치의 「원구도설(圓球圖說)」이 한역되어 있다. 「만국전도」는 성리학자이면서 실학적인 면을 보여주며, 특히 그 자체로 자료로서 가치가 있다.