문주 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

내용 요약

정의

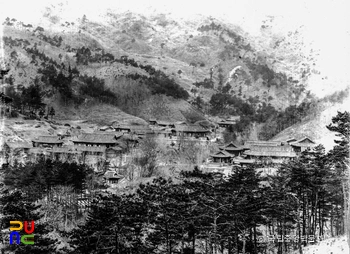

19세기 후반에, 송광사(松廣寺)를 주요 근거지로 삼아 활동한 부휴계의 승려.

가계 및 인적사항

주요 활동

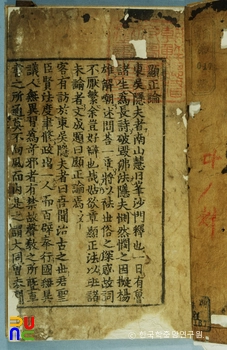

16세에 조계산 송광사(松廣寺)로 출가하여 수산 원만의 제자가 되었다. 20대에는 전국을 돌아다니며 우담 홍기(優曇洪基), 경붕 익운(景鵬益運), 원화 덕주(圓華德柱) 등 이름난 주3들에게 경서를 배웠다. 이밖에 『육경(六經)』과 『사림(詞林)』을 폭넓게 읽었고 32세 때인 1881년에 주4을 하였다.1885년에는 함명 태선(菡溟太先)에게 『선문염송(禪門拈頌)』의 뜻을 물었고, 이듬해 『동사열전(東師列傳)』의 저자 범해 각안(梵海覺岸)을 찾아가 보살계를 받았다. 송광사에서 주로 활동했고 이력 과정의 교재들을 주5 선과 교를 함께 닦았다. 1888년 2월 22일에 주6 주7 39세, 주8은 23년이었다.

참고문헌

원전

『동사열전(東師列傳)』

『조계고승전(曹溪高僧傳)』

단행본

김용태, 『조선후기 불교사 연구』 (신구문화사, 2010)

논문

김용태, 「부휴계의 계파인식과 보조유풍」 (『보조사상』 25, 보조사상연구원, 2006)

주석

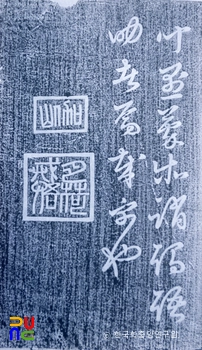

관련 미디어

(1)

집필자