배우극장 ()

배우극장(俳優劇場)은 신영균, 김희갑, 허장강, 한은진, 황해 등 연극 무대 출신의 영화배우로 구성되었다. 창립 공연으로, 1968년 1월 이해랑(李海浪) 연출로 셰익스피어(William Shakespeare)의 주1를 공연하였으며, 최은희를 비롯해 박노식, 허장강, 김희갑, 황해, 방수일, 도금봉, 양훈, 나애심, 조정일 등이 출연하였다. 당시 TBC에서 중계방송되기도 하였다. 제2회 공연은 1968년 5월 톨스토이 주2을 권태웅 각색, 신상옥 연출로 상연하였으며 신영균, 허장강, 조미령, 김금지, 백성희, 강효실, 이기홍 등 25명에 달하는 배우가 출연하였다. 이 작품은 동아연극상 참가작으로서 영화감독인 신상옥이 최초로 연극을 연출했다는 점에서 주목을 받았으며 3천 석 이상의 서울 시민회관에서 무선 마이크가 사용되고 영상을 포함한 주3로 연출되어 관심을 모았다.

한동안 활동이 잠잠해졌으나 1976년 6월에는 제2회 한국문학상을 수상한 이병주의 「낙엽」을 상연하였다. 이 작품은 차범석이 각색‧연출하고 최은희, 도금봉, 김희갑, 김진해, 백수련, 고은정 등이 출연하였다. 이어 12월에는 파스테르나크(Boris Leonidovich Pasternak)의 「의사 주4를 상연하였다. 1977년 4월에는 토마스 하디 원작, 프랭크 하비 각색, 정진수 역, 문고헌 연출의 「박람회 다음 날」이 세실극장에서 상연되었고, 5월에는 맥스웰 앤더슨의 「일천일의 앤」이 이진수의 연출로 상연되었다. 11월에는 장 아누이(Jean-Marie-Lucien-Pierre Anouilh) 작 「투우사의 왈츠」를 문고헌의 연출로 상연하였으며, 이 작품으로 최은희는 동아연극상 특별상을 수상하였다. 이는 최은희가 연극인으로서는 처음 수상한 상이었다.

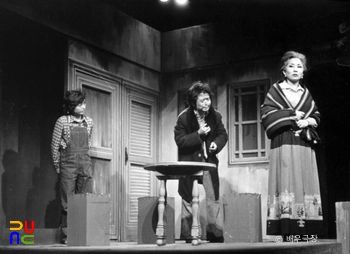

그러던 1978년 최은희의 납북 사건이 발생하여 극단이 사라질 위기에 처했으나 조카인 연극인 장희진(張僖辰 1944~)이 극단을 맡아 활동을 지속하였다. 이후의 배우극장은 대규모 공연보다는 당시 대부분의 극단과 마찬가지로 소극장 중심의 작품들을 주로 공연하였다. 장희진은 배우극장의 「노녀들의 발톱」으로 1983년 동아연극상 여자연기상을 수상하기도 하였다. 이후에도 1990년대 초반까지 활동을 이어갔으며 현재는 활동이 중단된 상태이다.

주요 상연 작품은 다음과 같다.

셰익스피어 작, 한로단 역, 이해랑 연출, 「오셀로」, 국립극장, 1968.1.1.~1.17. 톨스토이 원작, 권태웅 각색, 신상옥 연출, 「부활」, 시민회관, 1969.6.7.~6.11. 이병주 원작, 차범석 각색‧연출, 「낙엽」, 시민회관 별관, 1976.6.26.~6.30. 파스테르나크 작, 차범석 각색‧연출, 「의사 지바고」, 시민회관 별관, 1976.12.9.~12.13. 토마스 하디 원작, 프랭크 하비 각색, 정진수 역, 문고헌 연출, 「박람회 다음 날」, 세실극장, 1977.4.6.~4.13. 맥스웰 앤더슨 작, 이진수 번역‧연출, 「일천일의 앤」, 시민회관 별관, 1977.5.27.~5.31. 장 아누이 작, 문고헌 연출, 「투우사의 왈츠」, 시민회관 별관, 1977.11.18.~11.22.

극단 배우극장은 영화배우 최은희가 설립자로서 야심차게 시작하여 당시로서는 쉽게 볼 수 없었던 대형 무대에서 화려한 볼거리를 제공했다는 점에서 상업적 성격이 두드러진다는 평가를 받아 왔다. 또한 연극계에서 영화계로 흐르던 인적 흐름을 역행했다는 점에서 중요한 문화적 사건으로 평가 받는다. 제1회 공연 「오셀로」에서 최은희는 주연 데스데모나 역을 맡아 ‘참된 연기자로서의 자세를 연극 무대에서 찾고 싶다’는 포부를 드러낸바, 이후 영화배우 또는 탤런트 등이 다양한 위기를 겪을 때 연극 무대에 도전하고 그 동기를 부여하는 데 참고가 되었다. 또한 스크린과 무선 마이크 등을 활용하여 대규모 볼거리를 만들어 냈다는 점이나 이 시기 일반적인 동인제 극단이 아니라 당대 유명 영화배우들이 합류하고 필요에 따라 동원되기도 했다는 점에서 연극 분야에서 처음 시도된 영화 제작사 체제의 연극 제작 방식으로 볼 수도 있다.