복암집 ()

1826년(순조 26) 전기대의 손자 전명록(全命錄)이 편집·간행하였다. 권두에 오희상(吳熙常)의 서문과 권말에 이봉수(李鳳秀)의 발문이 있다.

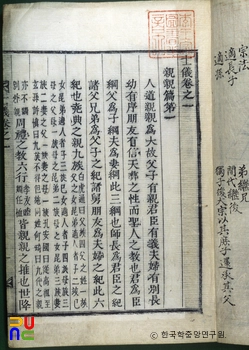

2권 1책. 목활자본. 국립중앙도서관·규장각 도서·장서각 도서 등에 있다.

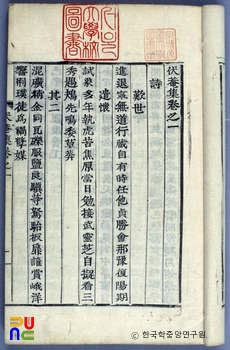

권1·2에 시 7수, 소 2편, 변(辨) 3편, 잡저 14편, 부록으로 행장·묘지명·묘갈명 등이 수록되어 있다.

「응지소(應旨疏)」는 나라에서 천재지변의 해결책을 구할 당시 진언한 것으로, 시폐(時弊)를 여섯 가지로 분류하고 구제방안을 다시 세 가지로 요약하여 제시하면서, 임금이 먼저 수양하여 모범을 보이는 것이 근본이라고 하고, 공전(公田)의 감세(減稅)와 관방(關防)의 현실화 등 시폐의 시정을 촉구하였다.

「의두문동사적청기부조현비음소(擬杜門洞事蹟請記不朝峴碑陰疏)」는 정치의 기본이 충효에 있으므로 고려 구신들의 충절을 찬양하는 것은 이 나라 백성들이 충효를 본받도록 하는 처사라고 설명하면서, 두문동 72현의 사적을 기록하여 그들의 충절을 높이 칭찬해줄 것을 요청한 글이다.

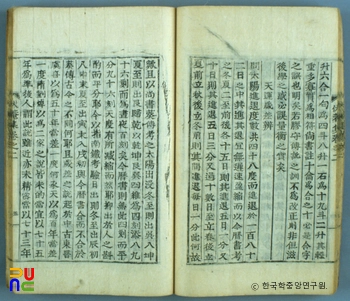

잡저의 「율려합벽설(律呂闔闢說)」·「천운세차변(天運歲次辨)」·「윤월해(閏月解)」 등은 모두 상수학에 관한 것으로 세시의 운행과 천지의 생성원리 등을 자세히 설명한 것으로 기상학과 천문학을 연구하는 데 자료가 된다.

「원획괘(原劃卦)」는 『주역』의 이치를 풀어 성리학을 설명한 것으로, 명(命)·성(性)·도(道)·교(敎)를 하늘의 비와 땅의 물에 비유하여 명은 하늘이 내리는 비, 성은 그릇에 가득찬 물, 도는 동쪽으로 흘러가는 강, 교는 둑을 막아 물길을 트는 것과 같다는 특이한 논변이다.