십육국사 ()

십육국사는 고려시대 및 조선시대 초에 국사로 책봉되었거나 후대에 국사로 추인된 전라남도 조계산 송광사에서 활동한 16명의 승려이다. 고려시대에 수선사(修禪社)의 사주(社主)로서 국사의 칭호를 받았던 15인과 조선 초기에 송광사를 중창하였던 고봉(高峰)을 합쳐서 이른다. 이들의 영정은 송광사 국사전에 봉안되어 있으며, 십육국사의 배출로 인하여 송광사는 우리나라 삼보사찰(三寶寺刹) 중 하나인 승보사찰(僧寶寺刹)로 불린다.

고려시대에 수선사(修禪社)의 사주(社主)로서 국사의 칭호를 받았던 15인과 조선 초기에 송광사를 주1 고봉(高峰)을 합쳐서 십육국사라고 칭한다. 이들 십육국사의 배출로 인하여 송광사는 우리나라 삼보사찰(三寶寺刹) 중의 하나인 승보사찰(僧寶寺刹)로 불린다.

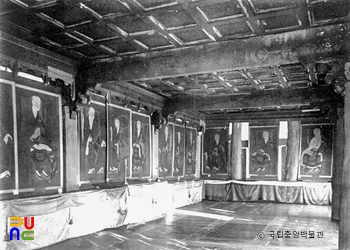

현재 송광사의 국사전(國師殿)에는 십육국사의 진영이 봉안되어 있다. 이에 따르면, 1세 보조 지눌(普照知訥), 2세 진각 혜심(眞覺慧諶), 3세 청진 몽여(淸眞夢如), 4세 진명 혼원(眞明混元), 5세 원오 천영(圓悟天英), 6세 원감 충지(圓鑑冲止), 7세 자정(慈靜), 8세 자각(慈覺), 9세 담당(湛堂), 10세 혜감 만항(慧鑑萬恒), 11세 자원(慈圓), 12세 혜각(慧覺), 13세 각진 복구(覺眞復丘), 14세 정혜(淨慧), 15세 홍진(弘眞), 16세 고봉 법장(高峰法藏)의 순서로 되어 있다. 그러나 1678년(숙종 4)에 조종저(趙宗著)가 지은 「송광사사적비」에는 16인 중 8세인 자각국사가 빠져 있고, 6세와 7세가 국사전의 영정과는 서로 뒤바뀌어 있다.

또한, 『조계산송광사사고(曹溪山松廣寺史庫)』와는 다음과 같은 차이가 있다.

첫째, 6세에 자정, 7세에 원감이라는 「송광사사적비」 기록은 그 차례가 뒤바뀐 것이다. 1314년(충숙왕 1)에 지은 원감국사비명에 ‘조계산수선사 제6세 원감국사’라고 기록하고 있기 때문에 수선사의 6세는 원감국사이며, 7세가 자정국사가 된다.

둘째, 「송광사사적비」에는 8세 자각국사가 빠져 있다. 그러나 『불조원류(佛祖源流)』와 송광사 국사전을 통해서 8세가 자각국사임이 확인된다.

셋째, 9세 담당에 대해 『조계산송광사사고』에서는 담당이 금나라 황제의 아들이라는 전승 자체가 믿을 수 없으며, 보조 지눌의 제자라는 것도 시기적으로 맞지 않기 때문에 담당에 대해서는 어떤 사람인지 알 수 없으며 후일에 보완해야 한다고 하였다.

넷째, 현 국사전 영정에서 13세 국사 각엄(覺嚴)으로 적혀 있으나 각엄은 복구의 왕사(王師) 호이며 입적한 뒤 받은 국사 호는 각진(覺眞)이다.

다섯째, 16세 고봉은 나라에서 직접 국사 호를 준 것은 아니지만, 조선 초기에 송광사를 크게 중창한 인물이라는 점에서 송광사 자체에서 추배(追配)한 것이다.

송광사의 16국사 중 1세부터 15세까지는 고려시대의 승려이다. 이 가운데 제13세 각진국사 복구는 왕사를 지낸 후 국사로 주2. 복구 외의 다른 국사들은 대부분 입적 후 왕명에 의해 국사로 추증되었으나, 제9세 담당과 제11세 자원을 비롯하여 국사 추증 여부를 알 수 없는 경우도 있다. 또한, 제16세는 이미 국사 제도가 없어진 시기였다. 송광사의 십육국사는 보조 지눌이 수선사를 세운 이후 수선사를 이끌었던 역대 사주를 추존한 것이다. 이는 임진왜란 이후 송광사의 중창 과정에서 정립된 것으로 보이며, 삼보사찰의 성립 역시 17세 이후로 추정된다.

임진왜란 후, 송광사는 전쟁으로 큰 피해를 입었다. 이에 부휴 선수(浮休善修)의 제자인 벽암 각성이 송광사 주지의 청으로 송광사를 중창하였다. 1621년(광해군 13)에는 벽암 각성의 동문인 대가 희옥(代價希玉)이 「십육국사진영기」를 지었다. 이후 십육국사에 대한 추념이 계속되었는데, 그 대표적인 예가 1678년(숙종 4)에 작성된 「송광사사적비」이다. 1764년 사암 채영이 지은 『서역중화해동불조원류』에도 십육국사가 정리되어 있다.