염헌집 ()

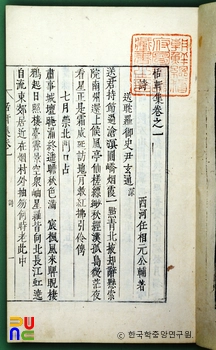

『염헌집』은 조선 후기, 문신 임상원의 시가와 산문을 엮어 1760년대에 간행한 시문집이다. 시가 25권으로, 분량도 많고 내용도 다양하다. 평안도와 압록강을 돌아보며 지은 시, 내직 생활 중에 지은 시, 연경을 다녀오면서 지은 시 등이 있다. 그밖에 천마산 대흥사의 이력을 적은 기문, 일본에 잡혀갔다가 19년 만에 생환한 양부하(梁敷河)의 전(傳), 다수의 기우제문 등이 있다.

35권 10책의 목활자본이다. 서울대학교 규장각한국학연구원, 한국학중앙연구원 장서각 등에 있다.

증손 희성(希聖)이 가장(家藏)되어 오던 유집(遺集)을 1761년(영조 37)부터 1765년(영조 41) 사이에 목활자로 간행하였다.

권1∼25에 시 2,828수, 권26·27에 소(疏) 36편, 차(箚) 2편, 계(啓) 4편, 초기(草記) 1편, 논(論) 5편, 권28∼30에 기(記) 14편, 서(序) 13편, 잡저(雜著) 14편, 권31∼35에 비명 13편, 묘표 4편, 묘지 19편, 행장(行狀) 3편, 제문(祭文) 18편 등이 수록되어 있다.

시 25권은 그 분량도 많지만 내용도 아주 다양하다. 권1·2는 저자가 어려서부터 38세 때까지 지은 시로서, 평안도도사로 부임하는 길에 지은 것과 압록강을 두루 돌아보며 지은 것이 들어 있다. 또한 「파다시예궐(罷茶時詣闕)」 같은 내직 생활 중에 지은 것도 있다.

권3부터는 매 해마다 한 권으로 묶고 권 머리에는 주1에 지은 시를 얹어 연대를 표시하였다. 저자가 죽기 3년 전인 1695년(숙종 21)에는 병으로 조정에 나가지 못하고 거울을 보고 혼자 탄식하며 지은 시가 있다.

사은부사가 되어 연경(燕京)을 다녀오면서 안시성(安市城)이 흔적도 없이 사라져 버린 무상함을 탄식하기도 하였고, 고려보(高麗堡)를 지나면서 우리나라에서 옮겨 간 백성들이 개간한 논을 보고서 느낀 감정을 읊기도 하였다. 북경에 들어가서는 이국의 풍물을 49수에 담아 읊은 시도 있어 당시 북경을 연구하는 자료가 된다.

기 가운데 「한성부초기(漢城府草記)」는 한양 부근의 산에 널려 있는 죽은 나무를 팔아 진제청(賑濟廳)의 자산을 늘리려 하였는데, 허가 받지 않은 사람들이 산 나무까지 마구 베어 가면서 돈도 바치지 않아 산만 버리게 되었다는 내용이다. 당시 국고의 재정 상황을 살필 수 있는 자료이다.

「천마산대흥사기(天磨山大興寺記)」는 천마산이 서울에 가깝고 지세가 험하니 성을 쌓아 외침이 있을 때 궁궐의 피난지로 삼자는 의견이, 결국은 대흥사를 지어 국방의 일환책으로 삼자는 의견으로 바뀌어서 대흥사를 짓게 되었다는 내용의 중건기다. 이 대흥사는 고려의 왕기(王氣)를 연장시키고 한양의 새로운 기운을 누르려고 지었다는 도참설까지 담고 있다. 한양 근처의 절들이 국방과 무관하지 않았음을 간접적으로 시사하는 자료이다.

잡저는 「손곡집(蓀谷集)」의 발(跋), 임진왜란 때 일본에 잡혀갔다가 19년 만에 생환하였던 동래 사람 양부하(梁敷河)의 전(傳), 1675년 경상좌도 시관 때의 책문, 「춘망부(春望賦)」, 경기 감사 윤심(尹深)에게 내린 교서 등이다.

그밖에도 제문은 기우제문이 대부분으로 응제문이다. 삼각산 · 한강 · 목멱산(木覓山) · 풍운뇌우단(風雲雷雨壇) 등 기우제를 지내던 곳이 망라되어 기우제의 습속을 알 수 있는 자료가 된다.

한국고전번역원에서 원문과 이미지, 해제를 제공하고 있다. (https://db.itkc.or.kr/)