우희 ()

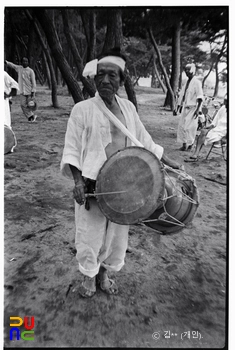

우희는 고대 동아시아에서 무용, 음악, 연극, 체육, 무술 등이 세분화되지 않은 채 연행되던 공연 예술인 산악(散樂) · 백희(百戱)에 속하는 한 종목이었다. 곡예와 묘기, 환술, 각종 동물로 분장한 주1, 동물 재주 부리기, 괴뢰희라고 불린 인형극, 골계희, 주2, 악기 연주 등이 산악 · 백희에 속하는데, 이 가운데 배우에 의해 연행되었던 주3 성격의 연희인 골계희가 바로 우희이다.

우희는 삼국시대에 중국과 서역으로부터 산악 · 백희가 전래하면서 그에 포함되어 들어온 것으로 파악된다. 물론 산악 · 백희가 전래하기 이전에도 한국에는 이미 특정 대상에 대한 신체적 모방, 골계적 연출, 기지 있는 언변을 통한 풍자 등이 자연적으로 발생하였을 가능성이 충분하다. 다만 이러한 자생적인 양상들이 보다 양식화되고 발전하는 과정에, 중국과 서역으로부터 전래한 우희가 미친 영향도 함께 고려할 필요가 있다.

삼국시대 이후 우희의 양상을 보여주는 자료로, 『삼국사기(三國史記)』 「잡지(雜志)」 중 최치원의 「향악잡영오수(鄕樂雜詠五首)」에 언급된 다섯 가지 놀이 중 월전(月顚)에 대한 기록, 『고려사(高麗史)』의 ‘하공진(河拱辰)놀이’ 및 상장군(上將軍) 정인경(鄭仁卿)의 주4와 장군 간홍(簡弘)의 주5, 외국인을 흉내 내는 우희에 대한 기록, 유몽인(柳夢寅)의 『어우야담(於于野談)』 중 귀석의 ‘ 진상(進上)놀이’와 ‘시예종실(試藝宗室)놀이’에 대한 기록, 『연산군일기(燕山君日記)』의 우인 공결(孔潔)의 우희 및 공길(孔吉)의 노유희(老儒戱)에 대한 기록 등을 들 수 있다. 그리고 이들 자료로부터 파악되는 우희의 양상은 첫째, 배우가 동작, 몸짓, 표정, 춤, 말소리 등으로 인물과 소리 등을 흉내 내는 우희와 둘째, 왕이나 탐관오리 등 지배층의 모습이나 각종 시사적인 사건을 소재로 삼아 풍자하는 우희로 크게 구분된다.

삼국시대 이후 고려시대, 조선시대에 이르기까지 궁중과 민간에서 널리 연행된 우희는 그 자체의 양식으로 널리 전승되는 한편, 가면극, 판소리, 줄타기, 재담 등의 발달에 영향을 주거나 서로 결합하기도 했다. 특히 재담을 중심으로 한 우희의 전통은 박춘재로 이어져 근대 극장의 공연물로 자리 잡기도 했다.