존재집 ()

『존재집』은 조선 후기, 문신 박윤묵의 시가와 산문을 엮어 철종 연간에 필사한 시문집이다. 권1~22까지 약 2,900여 수의 시가 수록되어 있는데, 「설시」 30수나 「추려시」 30수처럼 연작시도 다수 있다. 옥계시사와 송석원에 관한 서문과 기문이 있고, 잡저에는 부인에게 주는 글인 「규계(閨誡)」, 5편의 가전(假傳) 등이 있다.

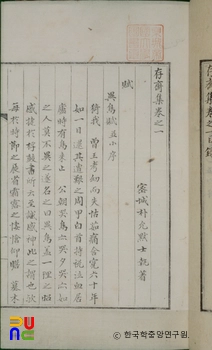

권1에 부(賦) 3편, 율부(律賦) 2편, 시 78수, 권2∼22에 시 2,900여 수, 권23에 서(序) 20편, 시 9수, 발(跋) 4편, 권24에 찬(贊) 7편, 명(銘) 11편, 설(說) 10편, 논(論) 2편, 묘갈 2편, 권25에 잡저(雜著) 19편, 제문(祭文) 23편, 상량문(上樑文) 2편, 권26의 부록에 행장 · 만사 · 묘갈 등이 수록되어 있다.

권8에 수록되어 있는 「설시(雪詩)」 30수는 서정적 면모를 잘 보여 주는 작품으로서, 병서(幷序)에 초막집 앞 못에 눈이 곱게 내려 한가히 바라보다 문득 시상이 솟아나 붓가는 대로 적었다고 하였다. 권15·16에 수록되어 있는 「추려시(楸廬詩)」 30수 역시 한가로이 은거생활을 즐기는 도학자의 감회를 즉흥적으로 노래한 작품이다.

한편, 이러한 즉흥적인 서정시와는 달리 자연 경관을 충실히 묘사하면서 도학자적 철학관을 가미하여 웅대한 기골을 느끼게 하는 작품들도 있는데, 권4에 수록되어 있는 「인왕산시(仁旺山詩)」 50운과 권22에 수록되어 있는 「오과오강루잉유숙익일박모이귀득(午過五江樓仍留宿翌日薄暮而歸得)」 10수가 그 대표적인 예이다.

최면은 서문에서 그의 시를 평하여, 당나라나 송나라의 시를 추종한 것도 아니고, 고래의 시율에도 얽매이지 않은 자연스러운 가락을 이루어냈다고 하였으나, 대체로 시상이 복잡하게 얽히고 시어가 극도로 연마되어 있으며 어휘 사용의 폭이 넓고 전고가 활용된 경우가 많아 송시(宋詩)의 풍격에 가깝다.

서에는 「옥계시사서(玉溪詩史序)」, 「평신록서(平薪錄序)」 등이 있고, 기에는 「옥경산방기(玉磬山房記)」, 「송석원기(松石園記)」 등이 있다. 명에는 저자 신변에서 볼 수 있던 지기(紙器), 문방사우(文房四友), 깨진 그릇 등에 대한 글이 있으며, 논에는 「사생론(死生論)」 · 「필론(筆論)」 등이 있다.

잡저에는 자신을 경계하는 「자경문(自警文)」과 새로 시집온 부인에게 준 「규계(閨誡)」 등이 있다. 또한 5편의 가전(假傳) 「저백전(楮白傳)」, 「모원봉전(毛元鋒傳)」, 「진현전(陳玄傳)」, 「석탄중전(石坦中傳)」, 「국청전(麴淸傳)」이 있다.

한국고전번역원에서 원문과 이미지, 해제를 제공하고 있다. (https://db.itkc.or.kr/)