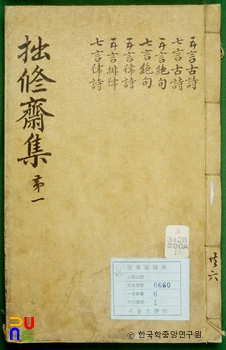

졸수재집 ()

『졸수재집(拙修齋集)』은 조선 후기 학자 조성기(趙聖期)의 시문집이다. 활자로 간행한 초간본과 목판으로 간행한 중간본이 있으며, 중간본은 총 12권 6책이다. 초간본은 서울대학교 규장각한국학연구원에 소장되어 있고, 중간본은 서울대학교 규장각한국학연구원, 성균관대학교, 연세대학교 등에 소장되어 있다. 이 책을 통해 작자의 학문 및 문학 세계를 입체적으로 확인할 수 있다.

『졸수재집』은 활자본 초간본과 목판본 중간본이 있다. 두 이본 모두 12권 6책이다. 활자본 초간본은 서울대학교 규장각한국학연구원에 소장되어 있고, 목판본 중간본은 서울대학교 규장각한국학연구원, 성균관대학교, 연세대학교 등에 소장되어 있다.

규장각 소장 초간본의 체재를 보면, 저자의 글만을 실은 권11까지 활자본이고, 권12는 다른 사람들의 글을 모은 부록으로서 중간본과 동일한 목판본이고, 그 뒤에 여러 사람의 만사(輓詞)가 추각(追刻)되어 있다. 현전하는 초간본의 권12는 중간본 간인 이후에 보입된 것임을 알 수 있다. 요컨대 서울대학교 규장각한국학연구원 도서는 초간본과 중간본, 그리고 추각본으로 구성된 합본이라 할 수 있다. 중간본은 초간본 마지막에 추각된 만사 외에는 초간본의 내용과 편차가 거의 동일하다.

초간본은 작자의 아들 조정례(趙正禮)가 1690년대 한구자(韓構字) 활자본으로 간행하였는데, 분량은 부록이 수록되지 않은 11권으로 추정된다.

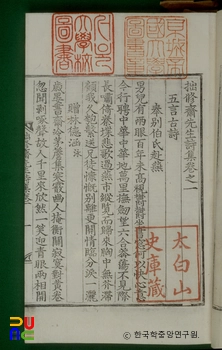

초간본이 간행된 뒤 1710년(숙종 36)에 조정례는 봉화현감(奉化縣監)으로 재임하면서 작자에 대한 행장, 묘지 등의 부록을 권12로 편차하여 봉화현(奉化縣)에서 목판본 12권 6책의 중간본을 간행하고 태백산(太白山) 각화사(覺華寺)에 판목을 보관하였다.

1984년에 여강출판사(驪江出版社)에서 작자의 소설인 「 창선감의록(彰善感義錄)」과 함께 해제를 실어 영인본으로 간행하였다.

『졸수재집』은 총 12권 6책으로 구성되어 있고 그 내용은 아래와 같다.

권1·2에 오언고시 14수, 칠언고시 3수, 오언절구 22수, 칠언절구 145수, 오언율시 100수, 오언배율 1수, 칠언율시 215수가 수록되어 있다. 권3~10에 서(書) 92편, 권11에 잡저로서 변(辨) 1편, 설(說) 1편, 행장 2편, 제문 3편, 논 2편, 유문(諭文) 1편이 수록되어 있다. 권12에 부록으로 작자에 대한 제문과 만사 · 행장 · 지명(誌銘) · 묘표 등이 수록되어 있다.

이 중에 시는 평소 교분이 두터웠던 임영(林泳) · 김창흡(金昌翕) · 유성운(柳成運) 등과 화답한 시가 많고, 서(書)는 임영과 문답한 서찰이 63편이나 되는데, 학문과 치도(治道), 입언(立言) 등을 논하고 있다. 학문이란 분발로 시작하여 조화로움으로 끝맺고 한결같이 사색을 위주로 하여야 한다고 하였으며, 나라를 다스림에는 질(質)을 위주로 하여 처사(處事)에 신중하여야 한다고 하였다. 그 밖에도 최석정(崔錫鼎), 최석항(崔錫恒), 오도일(吳道一), 유성운, 심제현(沈齊賢), 홍우채(洪愚采), 민이승(閔以升)과 문답한 서찰 13편과 김창협(金昌協), 김창흡과 문답한 16편의 서찰이 실려 있다. 심성(心性)에 대한 학구적인 접근과 송나라의 주자학에 대한 논란에 이어 인심(人心), 도심(道心)에 대하여 분석한 이론이 눈에 띈다.

작자의 학문적 이론을 보여주는 대표적인 글로는 잡저의 첫머리에 실린 「퇴율양선생사단칠정인도이기설후변(退栗兩先生四端七情人道理氣說後辨)」을 들 수 있다. 이 글은 20세에 쓴 것으로, 이황(李滉) · 이이(李珥)의 이론의 차이점을 발견해 내고 자신의 이론을 세운 것이다. 글 끝에 가서 이이의 이론의 지나침이 이황의 의양(依樣)하는 실점(失點)보다 심하다고 비판하고 있다. 뒤이은 설은 만년에 앞글을 읽고 느낀 바를 적은 것으로 목차에는 「이기설(理氣說)」로 되어 있다. 내용은 이와 기는 서로 혼합되어 있는 것이어서 분리할 수 없는 것이니 이와 기를 둘로 보아서는 안 된다고 강조하였다.

부록에는 김창협 · 황흠(黃欽) · 최석정 · 이인엽(李仁燁) · 홍수주(洪受疇) · 이사상(李師尙) · 홍세태(洪世泰) 등이 쓴 만사가 저자 조성기의 학문과 인품을 말해 주고 있다.

작자는 일찍부터 과업(科業)을 포기하고 학문에 전념하였기 때문에, 문집은 주로 학문의 이론을 집약시켜 놓은 글로 채워져 있다. 특히, 서(書)는 모두 시론과 학설을 담고 있어서 학자적인 면모를 잘 보여주고 있다.

『졸수재집』은 작자인 조성기의 학문 및 문학 세계를 입체적으로 고찰할 수 있는 귀중한 자료이다. 성리학의 주요한 쟁점에 대해 자신의 의론을 개진한 여러 편의 논설류, 학문이나 예설(禮說)과 관련하여 평소 교유했던 학자들과 주고받은 편지들에서 그 실체를 확인할 수 있다. 또한 한문소설 「창선감의록」을 창작한 작자인 만큼 그의 문학적 역량이 다양한 한시와 한문 산문에서 잘 드러나고 있다.