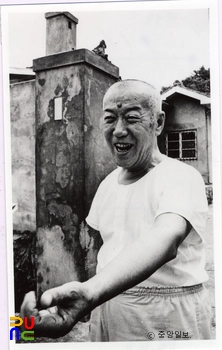

백성욱 ()

1897년 서울 연화방(蓮花坊, 현재 창경궁 남동지역)에서 백윤기(白潤基)의 장남으로 태어났다. 1901년부터 1903년까지 호동(壺洞)학교를 다녔고, 1910년 7월 봉국사(奉國寺)에서 최하옹(崔荷翁)을 은사로 출가하였다. 호동학교를 졸업하고 출가하기 전까지 서당에서 한학을 배웠다고 하나, 구체적인 기록은 없다.

백성욱은 1917년 경성 불교 중앙학림에 입학하여 1919년에 졸업했다. 불교계의 3·1운동은 한용운의 지도 아래 중앙학림 학생들이 적극적으로 참여했는데, 백성욱은 만세운동에 참여한 직후 5월에 중국으로 건너갔다. 상해에서 약 1년 동안 체류하였지만 구체적인 활동은 확인되지 않는다.

1920년에는 프랑스 파리로 건너가 보베 지역에 있는 고등학교에 입학하여 독일어와 라틴어를 수학하였다. 1922년부터 1924년까지는 독일 뷔르츠부르크 대학교 철학과에서 수학하고 한스 마이어(Hans Meyer, 1884~1966) 교수에게서 <불교순전철학>이라는 논제로 철학 박사학위를 취득한다. 이 글은 1925년 『불교』 제7호부터 14호에 연재되면서 국내에도 소개되었다. 백성욱은 이 글에서 『화엄경』・ 『원각경』・ 『대승기신론』・『원오불과선사어록』 등 대승경론이나 선어록류를 많이 인용했는데, 초기 불교나 부파불교에 대한 내용보다는 오히려 조선불교의 전통에 더 충실한 듯하며, 구성도 주1・정종분[^2]・유통분[^3]으로 나누어 전통적인 방식을 택하였다.

백성욱은 925년에 귀국하고 이듬해부터 중앙불교전문학교 교수를 역임했다. 그러나 2년 만에 사임하고 1928년에 금강산으로 들어가 10년 동안 『대방광불화엄경』을 암송하는 수행 정진을 하였다. 해방을 맞이한 후에는 이승만을 중심으로 한 건국운동에 참여하면서 정치 활동에 참여하기도 했다. 1950년에는 내무부 장관에 선임되지만 약 5개월만에 사임하고, 1951년 한국광업진흥주식회사 사장을 역임하였다. 이 시기 두 차례나 부통령 선거에 출마하지만 모두 낙선한다. 그러나 정치 활동 대신 1953년부터 1961년까지 동국대학교 총장을 연임하면서 교육 행정에 매진하였다. 1954년에는 동국학원 이사장에도 취임한다.

총장에서 퇴임한 후 백성욱은 부천 소사에 ‘백성목장’을 설립하여 낮에는 일하고 저녁에는 공부하는 수행 공동체를 만들었다. 이때 강조한 공부는 『금강경』을 독송하는 것이었는데, 이후 금강경 독송회를 설립하기도 했다. 그밖에 경기학원 이사장, 고려대장경보존동지회 회장 등을 역임하였고, 평생을 불교 포교와 학교 교육의 발전에 기여하다가 태어난 날짜와 같은 1981년 8월 19일에 입적하였다.

백성욱은 유럽 유학을 통해 근대 교육을 받은 엘리트 지식인이었지만 한편으로는 수행 방식이나 대중에게 제시했던 공부가 전통적인 방법론에 가까웠다는 점에서, 불교학자이자 종교 활동가로서의 역할 모두에 충실했던 인물이었다고 할 수 있다.