안성 남사당 풍물놀이 ( 놀이)

남사당패의 주요 터전이었던 안성을 근거로 조직한 웃다리농악. 1997년 경기도 무형문화재(현, 무형유산)로 지정되었다. 안성 사당패의 근거지였던 불당골은 안성시 서운면 청룡리 청룡사(靑龍寺)로 들어가는 계곡인바, 청룡사로 좌회전하지 않고 직진하여 얼마를 더 들어가서 만나게되는 마을이었다고 한다. 사당패를 이어 안성은 남사당의 주요 근거지가 되었다.

송순갑의 1990년도 증언은 이러하다.“원 남사당은 무동아이들이 소고를 들고 여럿이 나와 춤추고 노래하는 형태였고, 구경꾼들을 모이게 하려고 사물악기를 쳤으나 본격적인 풍물을 놀지는 않았으며, 걸립을 다니지도 않았다. 이러한 원 남사당은 60∼70년 전에 없어지고 그 이후에 나온 것이 ‘낭걸립’이다. 안성 개다리패 즉, 바우덕이 김암덕(金岩德)패를 뒤이어 꼭두쇠가 되었고 남사당의 마지막 뿌리였던 김복만을 비롯하여 남운용 · 양도일 · 송순갑 · 최은창 · 송복산 등이 1950년대 후반에 새 남사당 농악을 꾸몄다. 요즈음 연희되고 있는 서울 남사당 주1- 김재원) · 평택 농악(상쇠- 최은창) · 천안시 흥타령 농악(상쇠- 이돌천) · 안성 남사당 농악(상쇠-김기복) · 대전 웃다리농악(상쇠-송순갑)의 판제가 비슷한 것은 이들 각 농악단의 상쇠가 상술 새 남사당 농악에 직 · 간접으로 관여하였던 데서 그 까닭을 찾을 수 있다. 나보다 3, 4세 연상인 이원보는 마을 쇠꾼 출신으로, 뒤에 남운용 낭걸립패에서 판제를 익혔다.”

김기복(金奇福)을 중심으로 1980년 10월에 지금의 안성 남사당 농악이 조직되었고, 1989년 제30회 전국 민속경연대회에서 대통령상을 수상하였다. 김기복은 11세 때에 고삼면 다리골에서 백석문화제에 참석한 이원보 행중을 만나 무동을 섰으며, 17세에 상법고가 되었고 18세 때부터 상쇠를 배워 다리걸립이나 학교걸립을 다니곤 했다 한다.

그 밖의 농악대원으로는 전원근(상법고) · 송영홍(상북) · 주2) · 주3) · 박만구(상장고) · 주4) 등이 있다.

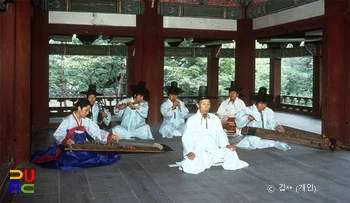

안성 남사당 풍물놀이의 일반 판제는 길놀이 · 인사굿 · 돌림벅구 · 겹돌림벅구 · 당산벌림 · 양상치기(벅구놀림) · 허튼상치기(당산 벅구놀림) · 오방감기와 풀기 · 무동놀림 · 쌍줄백이 · 사통백이 · 좌우치기 · 종대옆치기 · 가새치기 · 마당일채 쩍쩌기굿 · 개인놀이 · 무동서기와 동리받기 · 채상놀이 마당씻이로 짜여진다. 1997년 경기도 무형문화재 제21호로 지정되었다.