계복 ()

• 본 항목의 내용은 해당 분야 전문가의 추천을 통해 선정된 집필자의 학술적 견해로 한국학중앙연구원의 공식입장과 다를 수 있습니다.

정의

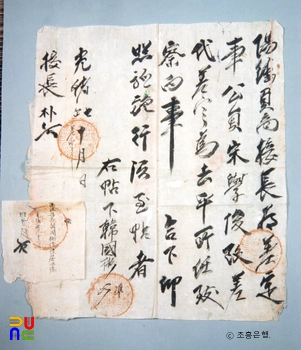

조선시대 사죄인(死罪人 : 사형에 해당하는 죄인)에 대한 최종적 심리 및 판결을 위하여 국왕에게 계문을 올리던 제도.

내용

1057년(고려 문종 원년)에 상서형부(尙書刑部)에서 사죄인은 국왕에게 세 번 아뢰어 판결하는 삼복(三覆)의 시행을 건의했으나 법으로 시행되지 않았다. 이후 조선 세종대에 이르러 삼복제가 법으로 정립되었다.

삼복제는 목숨을 중히 여기는 뜻에서 나온 것이며, 심리한 문서와 함께 적용조문을 명시하여 세 번에 걸쳐 국왕에게 계문을 올려 국왕의 결재를 받아 형량을 확정하여 집행하였다.

계복은 초복·재복·삼복을 하는데, 매년 추분 후 10월 중에 시행하며, 초복과 삼복은 대신·육조판서·한성판윤·좌우참판, 형조의 참판·참의, 삼사의 장관, 육방승지가 참여해서 심의하고, 재복은 형조의 판서·참판·참의가 행하여 계문을 올렸다. 계복에서는 모든 참석자의 의견을 들은 다음 국왕이 최종판결(判下)을 언도하였다.

참고문헌

『경국대전(經國大典)』

『추관지(秋官志)』

『심리록(審理錄)』

『형전사목(刑典事目)』

집필자