고비

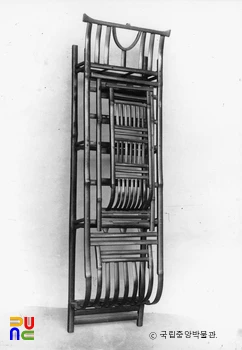

가벼운 판자나 대나무 등으로 만드는데 상하가 길게 내리 걸도록 되었다. 등판과 앞판 사이를 6∼9㎝쯤 떼어 2∼3단 가로질러 놓음으로써 개방적으로 비치하는 데 편리하게 하였다.

더 소박한 형태의 것은 두꺼운 종이로 주머니나 상자모양으로 만들기도 하고, 혹은 종이띠를 멜빵 모양이나 X자형으로 벽에 직접 부착하여 사용하기도 한다. 고비의 어원이 어디 있는지는 분명하지 않다. 더러 고비(考備, 高飛) 등 한자로 표기하는 예가 있으나, 이는 취음일 따름이다.

조선 후기의 『재물보(才物譜)』에서는 고비를 서팔(書朳)이라 하고, 따로 지와자(紙窩子)는 ‘고삭고비’라 일컫는다고 하였다. 그 말뜻은 종이고비의 형태와 상당히 부합되는 바 있다. 유지(油紙)로 된 빗접을 접어서 넣어두는 벽면시설을 ‘빗접고비’라 하고, 또 절첩자(折疊子)를 ‘접고비’라 약칭하는 것과도 관계가 있는 것으로 보인다.

조선 중기의 저서인 『산림경제』에서는 서재용품을 열거하는 가운데 죽고비(竹高飛)를 들었는데, 이미 이 시대에 선비의 서재용품으로 정착하여 있었음이 확실하다. 물론, 여기서 제시한 고비가 죽제품으로 못박은 이유를 알 수 없으나, 벽에 걸어놓고 편지나 두루말이를 꽂아두는 특별한 문방구여서 내용을 파악하기 쉬우면서 선 처리의 쾌적한 볼품이 감안된 것으로 풀이된다.

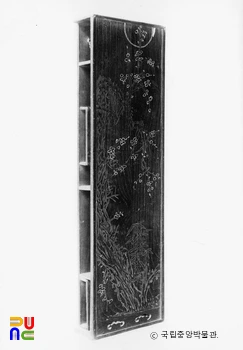

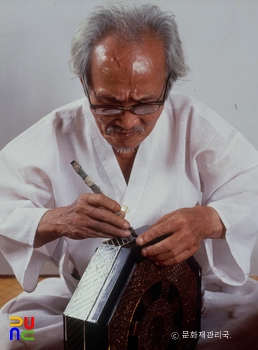

현존하는 죽고비의 유물은 대체로 대형에 속하는 편이다. 목제의 고비는 일정한 규격품이 없지만, 대개 오동나무 판재로 짠 것이 많고 호화롭게 칠을 하지 않는 대신 앞판에다 음각하여 무늬를 새긴 것이 예사이다. 혹은 앞판을 대마디 모양의 가는 나무살로 댄 예도 있다.

그러나 여성용의 고비는 채색으로 무늬를 그리거나 색지를 오려 붙여서 치레한 것도 있다. 고비는 중국·일본의 가구에서 볼 수 없는 우리 나라의 독특한 유형으로서, 우리 나라 사람들의 평좌식 주거공간에 적합하게 발달된 것이다.