고리

주로 옷을 담는 데 사용된 고래의 기본적인 가구이다. 고리라는 말 자체는 한자의 고(栲)와 노(栳)에서 비롯된 것으로 여겨지나, 고려 때의 『계림유사(鷄林類事)』에서 중국의 궤가 고려에 있어서는 고리에 해당된다고 풀이한 것을 보면 한국인의 토착어임을 알 수 있다.

그런데 고리를 만드는 재료가 몇 가지 있음에도 불구하고 구체적으로 집약시켜서 유기(柳器)라는 뜻으로 써온 지도 오래되었다. 유기, 즉 버들고리는 대소의 크기가 다양하고, 둥근 것과 네모진 것이 테에 의하여 정해지며, 아래짝보다 약간 크게 만든 위짝을 덮어씌워 뚜껑으로 삼는 데 공통점이 있다.

버들고리를 지칭하는 전래용어로는 설기가 있는데, 조선시대의 여러 문헌에서는 고리 · 설기 · 유기가 혼용되고 있으며, 심지어 의롱(衣籠)항목의 풀이 속에서 유기를 언급한 예가 없지 않다. 그것은 바로 용도에 기인한 기물의 동일성을 뜻한다. 버들가지를 이용하는 수공예는 예로부터 동양에 널리 유포되었던 것으로 보인다.

고리를 제작하는 주재료인 고리버들은 우리나라의 전역에 분포되어 있으며, 신라의 관서에는 양전(楊典)에 있어 유기제품을 관장하였던 것으로 보인다. 당나라 고분에서도 버들가지로 만든 협(篋)이 발견된 바 있고, 일본의 고대유물고인 쇼소원[正倉院]에는 여러 점의 유상(柳箱)이 보존되어 있다. 그것은 한국의 재래 버들고리와 동일한 물건들이다.

고려시대에는 양수척(楊水尺)이라는 특수 집단이 광대와 사냥과 유기장(柳器匠)을 겸하였다. 조선시대에는 유기가 백정(白丁)의 전업으로 사회제도화 됨으로써 일반 양민들은 그 일을 기피하였다. 그러나 유기장이 제작하는 고리와 키 · 두레 등은 가정에서의 필수품이었다.

왕실에서 사용하는 고리를 고급화하기 위해서는 경공장(京工匠) 가운데 주피장(周皮匠)을 두어 상자의 테 부분을 가죽으로 감싸서 치장하였다. 또, 옷고리로 쓰이는 유기에는 안팎으로 황칠(黃漆)을 한다든가 금속장식을 붙이기도 하였다. 고리와 설기는 한자로 고로 · 유상 이외에 협 · 사(笥) 등으로 표기된다.

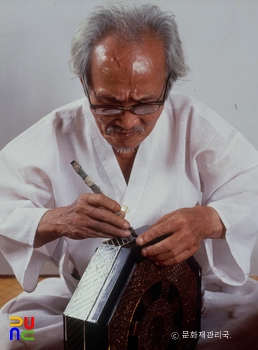

껍질 벗긴 가벼운 속대만을 써서 실로 아주 촘촘하게 떠서 짠 뒤, 구연부에 얇은 나무테를 메워 마무리하므로 옷고리 · 반짇고리 · 도시락 등 마른 그릇으로 주로 사용되며, 농가에서 물푸는 두레로 사용하는 것은 특수한 경우이다.

고리는 목제의 궤와 장롱이 발달되기 이전에 가장 중요한 수장가구 구실을 하였으며, 특히 서민계층에서는 20세기 초까지 필수품으로 비치하여 왔으나 근년에는 거의 소멸단계에 있다.