담뱃대

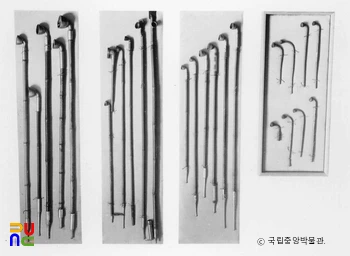

우리나라의 옛 문헌에서는 연죽(煙竹) · 연관(煙管) · 연배(烟盃) 등으로 기록하고 있는데, 그중 연죽이 일반적이다. 담뱃대는 담배를 담아 불태우는 담배통과 입에 물고 빠는 물부리, 그리고 담배통과 물부리 사이를 연결하는 설대로 구성되어 있다. 담배통은 대꼬바리 · 꼬불통, 물부리는 물추리 · 빨부리 등으로 일컫기도 한다. 또 설대가 긴 것은 장죽(長竹), 설대가 없거나 짧은 것은 곰방대[短竹]라 부른다.

담배가 우리나라에 전해진 것은 임진왜란 후 광해군 때로 알려져 있으므로, 그 흡연구는 필연적으로 담배 보급 이후에 수반되었을 것이다. 담배는 일본을 통하여 들어온 까닭에 초기의 담뱃대는 역시 일본의 양식이 이식되는 형편이었을 것이다. 그래서 담뱃대는 대일무역의 창구구실을 하였던 동래(東萊)에서 일찍부터 제작되기 시작하여 명성을 굳혔던 것으로 보인다. 19세기의 『오주연문장전산고』나 『규합총서』에서 동래연죽을 유명물산의 하나로 지목하였고, 「춘향전」에서도 “왜간죽 부산대에 담배를 너훌지게 담는다.”는 구절이 보인다.

오래된 양식의 담뱃대는 담배 담는 통이 작고 설대도 짧았다. 그러나 18세기 풍속도에 나오는 한국인의 담뱃대는 이미 장죽이 유행되었음을 볼 수 있다. 유득공(柳得恭)의 『경도잡지(京都雜志)』에 의하면 조관들이 담배합과 담뱃대를 말 뒤에 달고 다닌다고 하면서, 비천한 사람들은 존귀한 분 앞에서 감히 담배를 피우지 못한다고 하였다. 또, 서유구(徐有榘)는 『금화경독기(金華耕讀記)』에서 “전국에 걸쳐 다투어 사치하는 자들이 백통이나 주1으로 담뱃대를 만들 뿐더러 금은으로 치장함으로써 쓸데없는 데 막대한 비용을 허비한다.”고 한 것으로 미루어, 조선 말기의 담뱃대에 대한 사치풍조는 대단하였던 것으로 보인다.

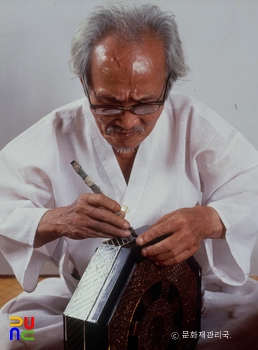

이는 현재 전통공예로서의 담뱃대가 백통을 기본으로 하여 오동과 금은으로 시문(施文)하고 있는 것과도 일치한다. 종래 담뱃대의 재료는 담배통의 경우 구리 · 놋쇠 · 백통을 쓰고 도자기로 된 것도 더러 썼으며, 물부리에 있어서는 쇠뿔 · 수정 · 호박 · 옥 등이 다양하게 이용되었다. 또, 설대는 자죽(紫竹) · 반죽(斑竹)을 즐겨 썼으며, 특히 장죽에 있어서는 각죽(刻竹) 및 낙죽(烙竹)으로 치장하는 기법이 성행하였다. 서구식의 파이프는 19세기 무렵 함경도지방에 보급되었는데, 이를 목연통(木煙筒)이라 하였다.