두석장 ()

1980년 중요무형문화재(현, 국가무형유산)로 지정되었다. 시우쇠 · 놋쇠 · 백통 등을 써서 돌쩌귀 · 경첩 · 문고리 · 거멀쇠 · 감잡이 · 철엽 · 자물쇠 등을 만드는 장인을 일컫는다.

두석장이라는 명칭은 『경국대전』 공조(工曹)의 경공장(京工匠) 가운데 포함된 두석장에서 연유한다. 두석이라는 용어는 옛 문헌에는 더러 나타나지만 오늘날에는 전혀 사용되지 않는다. 그러나 옛 문헌에서도 다소 혼동되어 사용되고 있음을 볼 수 있다.

유희(柳僖)의 『물명고(物名考)』에서는 두석이 황동이나 주석과 같은 말이라 하였고, 황동은 적동과 왜연(倭鉛)의 합금인데 흔히 두석과 두석(斗錫 : 연성하지 않은 왜연)을 잘못 혼동하고 있다고 지적하였다.

그런데 이규경(李圭景)의 『오주서종(五洲書種)』에서는 “중국에서 왜연이라 하는 것과 일본에서의 아연(亞鉛)과 우리나라에서 함석(含錫)이라 부르는 것이 실은 한가지 물건”이라고 하였다. 또 『현종실록』은 함석을 섞어 두석을 만들었다고 하였다.

이로 미루어 보면 두석장은 놋쇠를 다루어 장석을 만드는 장인이었음에 틀림없으며, 구리에 아연 30%를 합금해서 제품화하는 일종의 유장(鍮匠)에 속한다. 7:3의 합금비율은 쇠가 유연해서 일하기 좋지만, 아연을 40%로 높이면 강해져서 주물밖에 하지 못한다.

구리에 석(錫)을 합금해서 단조하는 방짜(품질이 좋은 놋쇠를 부어내어 다시 두드려 만든 그릇)도 없지 않았으나, 놋쇠라 해도 방짜는 제작 공정이 까다롭고 비용이 많이 드는 까닭에 흔하게 쓰이지는 못했다.

근래 두석장의 주된 일은 백통을 다루는 것으로 바뀌었다. 백통은 구리에 니켈을 넣은 합금인데, 은빛을 좋아하는 시대풍조에 따라 백통 일변도로 치우쳐 버려 놋쇠 일을 거의 하지 않는 편이다. 이와 같은 백통장석의 풍조는 19세기 말부터 일기 시작했을 것으로 보인다.

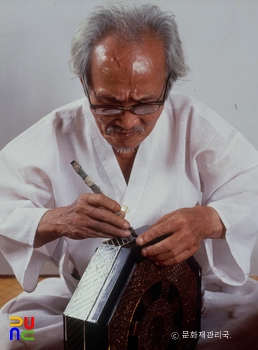

두석장의 기능은 구리 합금의 쇠가닥을 두드려 펴서 정으로 쪼고 줄로 쓸어 다듬는 수공과정으로 일관되었으나 최근에는 압형기(押型機, press)로 찍어내 기계생산화하고 있다. 경상남도 통영의 김극천(金克千)이 기능보유자 후보로 지정되어 있다.