괭이

괭이는 씨를 뿌리기 위해 골을 켤 때, 덩어리진 흙을 잘게 부술 때, 땅을 판판하게 고를 때 쓴다. 또, 이것으로 김을 매거나 극젱이로 갈고 남은 땅을 갈기도 하며, 구덩이를 팔 때도 쓴다.

조선 초기 하위지(河緯地)의 유서에는 ‘괘이(卦伊)’로 표기되었으며, 『고사신서(攷事新書)』 농포문(農圃門)에 쓰인 ‘노작(魯斫)’도 괭이를 가리킨 것으로 보인다. 한편, 『농정촬요(農政撮要)』에는 ‘송곳광이’ · ‘곳광이’ · ‘가래갓튼광이’ · ‘장도리갓튼광이’라고 적혀 있다.

또한 지역에 따라 ‘광이’( 경기도 안산, 강원도 도계) · ‘깽이’( 경상남도 창녕) · ‘꽹이’( 전라남도 구례 · 강진 · 거문도) · ‘쾡이’( 인천광역시 덕적) · ‘곽지’ · ‘괘기’ 등으로 불리기도 한다.

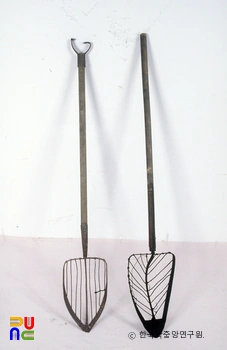

날을 이루는 넓적한 쇠 끝은 ‘ㄱ’자로 구부러져 괴구멍을 이루고 여기에 자루가 달렸다. 괭이 날의 형태는 다음과 같이 매우 다양하다.

① 날의 위쪽은 둥그레하나 끝이 뾰족하게 좁아져 가지의 잎과 비슷한 ‘가짓잎괭이’.

② 위는 넓으나 날 끝으로 가면서 차차 좁아지는 괭이인 ‘토란잎괭이’.

③ 날이 엄지손톱과 같이 판판하고 끝이 둥그레한 것.

④ 위아래의 날 너비가 같은 것으로 너비는 매우 좁으며 날 끝만 둥그레한 것.

⑤ 볼이 엷고 넓적하며 자루를 끼는 부분이 수숫잎의 밑동처럼 된 것으로 자루와 날 사이의 각도가 좁은 것.

⑥ 황새의 주둥이처럼 가늘고 뾰족한 것으로 날이 양쪽에 달린 것은 가운데의 괴통에 자루를 박은 것과 외날뿐인 것이 있는데, ‘곡괭이’ 또는 ‘뿔괭이’라고도 한다.

이와 같이 괭이는 토질에 따라 날의 길이와 너비, 자루와의 각도, 중량 따위가 다르다.

예전에는 날 끝에 강철을 입혔으나, 현재는 전부 강철로 만들어서 흙이 날에 들러붙는 일이 드물다. 자루는 대개 참나무 · 느티나무와 같이 단단하고 질이 치밀한 목재로 만든다. 길이는 날의 형태, 토질, 사용자의 키, 목재의 종류에 따라 다르나 대체로 150㎝ 내외이며, 지름은 3, 4㎝이다.

기능은 토질에 따라 큰 차이가 있으나, 강원도 도계에서는 남자 한 사람이 하루에 논은 30평, 밭은 1백 평 정도 다룰 수 있으며, 무게는 1㎏ 내외이나 2㎏에 이르는 것도 있다.

괭이의 부분 명칭은 다음과 같다.

① 괴통: 자루를 박기 위해 날의 다른 끝이 둥글게 목을 이룬 부분.

② 괴구멍: 자루를 박는 괴통의 구멍.

③ 등씸: 괭이 바닥 복판에 우뚝 선 날.

이와 같은 부분 명칭은 지역에 따라 차이를 보인다.

경상남도 지방에서는 칠월 초순경, 세번째의 논을 다 맨 뒤에 그 동안의 노고를 치하하는 뜻으로 일꾼들을 하루 쉬게한다. 이때에는 농사가 제일 잘 된 집을 골라 그 집의 일꾼을 괭이자루에 태우고 농악을 울리며 마을을 돌아다니는데, 주인집에서는 그들에게 술과 음식을 낸다. 이를 ‘괭이자리탄다’라고 한다.

남부지방에서는 새해 첫 장에 가서 괭이는 사지 않는다. 이 연장은 땅이나 흙을 파헤치는 데 쓰므로, 괭이를 사면 그 해의 재복이 뿔뿔이 흩어진다고 믿기 때문이다.