기곡잡기 ()

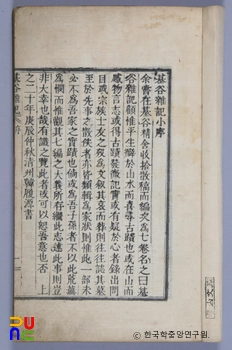

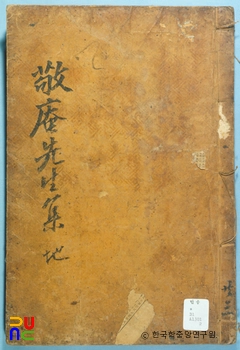

1836년(헌종 2) 한경리의 외손인 최한기(崔漢綺)가 편집·간행하였다. 권두에 자서 2편과 권말에 최한기의 발문이 있다.

7권 3책. 목활자본. 고려대학교 도서관에 있다.

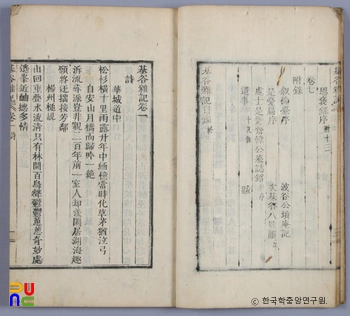

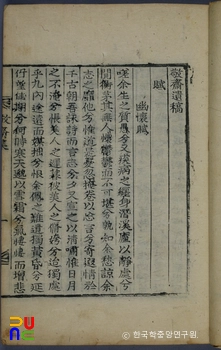

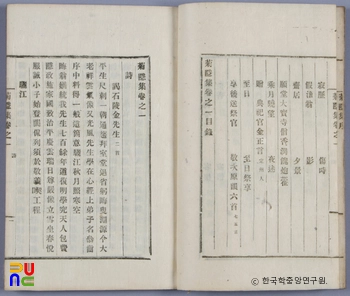

권1에 시 48수, 만(挽) 11수, 서(書) 6편, 서(序) 5편, 권2에 기 12편, 발 4편, 권3에 잡저 11편, 권4에 제문 15편, 행장 4편, 권5에 묘지명 4편, 묘지 11편, 묘표 4편, 권6에 가장 2편, 권7에 부록으로 서륜대서(敍倫臺序)·파곡공분암기(波谷公墳庵記)·시우편서(是憂扁序)·차운시·묘지명·유사 등이 수록되어 있다.

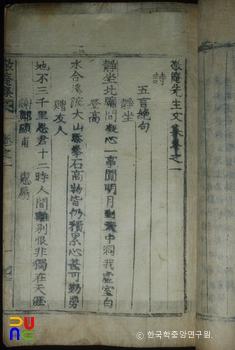

시 가운데 「종국(種菊)」은 도연명(陶淵明)의 은일적 기분을 우의(寓意)한 것으로 한거자락(閒居自樂)의 심경을 표현하고 있다. 「산거우음(山居偶吟)」도 은둔사상을 내보인 작품이다. 그밖에 「만동묘(萬東廟)」·「등남한서장대(登南漢西將臺)」·「기곡팔경(基谷八景)」 등이 관심을 끌게 한다.

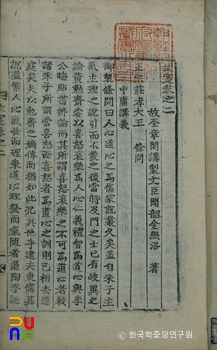

서(書)의 「상나산문목(上羅山問目)」은 스승 조유선에게 보낸 것으로, 상례(喪禮)에 관한 17개 항목의 문목과 이에 대한 답문으로 되어 있다.

잡저의 「위학오강(爲學五綱)」은 저자가 편전(便殿)에서 주차(奏箚)한 글만을 배열해 오강을 만든 것이다. 제1은 학이개지(學而開之), 제2는 궁리이종선(窮理而從善), 제3은 독서구기요(讀書求其要), 제4는 순서이치정(順序而致精), 제5는 거경이지지(居敬而持志)이다.

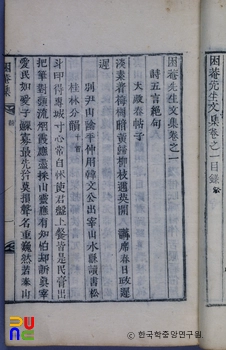

「가훈팔조」는 선조들의 행적 가운데 후손들에게 교훈이 될 만한 것 여덟 가지를 가승(家乘)에서 뽑아 좌우명으로 삼은 것인데, 경(敬)과 검(儉)이 주가 되었다. 「장설사조(葬說四條)」는 『가례집람』 치장편(治葬篇)의 주자 등 4인의 말을 발췌하고 발문을 붙인 것이다.

「기의(記疑)」는 아버지가 살아 있고, 어머니상을 당하였을 때의 복제에 관해 의심나는 것을 논술한 것이다. 「은포록(恩褒錄)」은 아버지의 효행에 대한 공사문자(公私文字)를 모은 것으로, 정려(旌閭)와 복호(復戶)·의정부계목(議政府啓目)·이조정사(吏曹政事) 등에 관한 내용이 기록되어 있다.