단발령 ()

조정에서는 1894년 7월부터 김홍집을 위시한 온건개화파들의 주도로, 조선조 전래의 문물 제도를 개혁하려는 일련의 근대화 운동이 추진되어, 정치·사회·경제 등 제반 분야에 걸쳐서 대대적인 개혁 운동이 전개되었다.

당시 일본은 청일전쟁 기간 중이어서 미처 개혁운동에 간섭할 겨를이 없었다. 그러나 청일전쟁에서 승리하고 나자 일본은 적극적으로 개입하고 나섰다. 그러나 1895년 3월(양력 4월), 청일전쟁의 결과로 야기된 삼국간섭으로 일본이 한발짝 뒤로 물러날 수밖에 없게 되자, 조정에서는 배일친로정책(排日親露政策)을 표방하게 되었다.

여기에 당황한 일본은 8월 20일 을미사변을 일으켜 배일 세력의 핵심 인물로 지목되어 온 명성황후를 시해하는 국제적 범죄를 자행하며 돌파구를 모색하고 있었다.

을미사변으로 인해 백성들의 반일 의식은 한층 고조되었고, 또 사건을 기만적으로 처리한 김홍집 내각에 대한 불신도 깊어져 갔다.

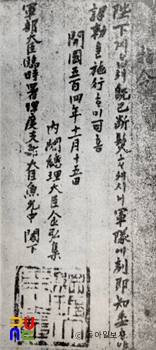

그럼에도 불구하고 김홍집 내각은 을미사변이 있은 지 불과 3개월 뒤인 11월 15일에, 오는 17일을 기하여 건양(建陽) 원년 1월 1일로 음력에서 양력으로 역법(曆法)을 변경하고, 동시에 고종의 조칙으로 단발령을 선포한다고 하였다. 당시 정부가 단발령을 내린 이유는 ‘위생에 이롭고 작업에 편리하기 때문’이라는 것이었다.

그러나 유교 윤리가 일반 백성들의 생활에 뿌리 깊이 자리 매김하고 있었다. 그러므로 조선사회에서는 “신체·머리털·살갗은 부모로부터 물려받은 것으로서, 감히 훼상하지 않는 것이 효의 시작이다.”라는 말 그대로, 머리를 길러 상투를 트는 것이 인륜의 기본인 효의 상징이라고 여겼다. 그래서 백성들은 단발령을 살아 있는 신체에 가해지는 심각한 박해로 받아들였고, 정부에 대한 반감은 절정에 달하였다.

그런데 단발령의 조짐은 1894년 2차에 걸쳐 전통적인 의복 제도를 서양식으로 개정한 ‘변복령’(變服令, 의제개혁)이 공포되면서 나타났고, 백성들 간에는 이미 그러한 소문이 나돌았다. 또, 1895년 10월 중 일본 관리가 고종에게 먼저 단발을 강요하였는데, 당시 고종은 명성황후의 인산 이후로 시기를 미루어 왔던 것이다.

11월 15일, 백성들의 반대에도 불구하고 단발령을 선포한 고종은 태자와 함께 당일로 단발을 하였다. 국왕으로 하여금 먼저 모범을 보이도록 하여, 백성들에게 단발을 강행하려는 구실로 삼으려는 의도에서였다.

그러나 이것은 도리어 역효과를 가져왔다. 이와 같은 조처가 고종의 자의도, 내각 전체의 의사도 아니었기 때문에 백성들은 이러한 기만적인 술책에 더욱 반감을 가지게 되었던 것이다.

당시 일본군은 궁성을 포위하고 대포를 설치하여, 단발로 인해 생길 수 있는 분노의 폭발에 대비하여 만반의 준비를 갖추고 있었다. 이러한 가운데 내부 대신 유길준(兪吉濬) 등의 강요에 못 이긴 고종은 농상공부 대신 정병하(鄭秉夏)에게 “내 머리를 깎으라.”고 탄식하며 단발하였고, 이어 유길준이 태자의 머리를 깎았다.

그 뒤 내부고시(內部告示)를 통해 당일로 전국 방방곡곡에 일제히 단발령을 포고하였다. 그와 동시에 그날 밤부터 다음날인 16일 아침에 걸쳐 정부 각부의 관료와 이속, 그리고 군인·순검 등의 관인들에게 우선적으로 단발을 단행하였다.

그리고 역법을 음력에서 양력으로 전환하기로 한 11월 17일에 전국민에게 단발 실시가 더욱 강요되면서 사회적으로 큰 혼란이 야기되었다. 단발의 강요로 인해 생긴 반감은 개화 자체를 증오하는 감정으로 발전하였고, 이것은 또 ‘일본화’라는 식으로 받아들여져 곧 반일 의식으로 이어졌다. 백성들은 개화를 상징하는 단발령을, 인륜을 파괴하여 문명인을 야만인으로 전락하게 하는 조처로 받아들였던 것이다.

이러한 분위기에서 학부대신 이도재(李道宰)는 단발로 인한 이로움은 보이지 않고, 해로움만 당장에 보이고 있기 때문에 명령을 따를 수 없다고 상소하고는 대신직을 사임하였다. 또한 정계에서 은퇴한 원로 특진관 김병시(金炳始)도 단발령의 철회를 주장하는 상소를 하였다.

한편, 유길준이 유생들의 단발에 앞서 당대 유림의 거두 최익현(崔益鉉)을 포천에서 잡아들여 투옥한 뒤, 고시문을 보이면서 단발을 강행하려 하자, 그는 “내 머리는 자를 수 있을지언정 머리털은 자를 수 없다.”고 질타하며 단발을 단호히 거부하였다. 또, 단발의 명을 받은 관리들 중에서도 차마 이를 실천하지 못하는 자가 많았다.

당시 서울에 머물러 있던 지방 사람들은 단발령이 내렸다는 소식을 듣고 서둘러 귀향하였으며, 미처 피하지 못해 강제로 상투를 잘린 사람들도 상투를 주머니에 넣고 통곡하면서 서울을 떠나는 형편이었다.

뿐만 아니라, 백성들은 단발을 두려워하여 문을 걸어 잠그고 손님이 찾아오는 것조차 사양하였으며, 혹은 지방으로 임시 도피하기까지 하였다. 그러나 단발령은 서울뿐만 아니라 지방에서도 체두관(剃頭官)이 파견되어 통행인은 물론 민가에까지 들어가 강행되고 있었다.

단발령 실시는 당시의 실정을 고려하지 않은 졸속한 처사인 데다가, 더욱이 이를 강제로 집행함으로써 백성들로부터 큰 반감을 사게 되었다. 그 결과 김홍집내각은 국정 개혁을 결실시킬 대중적 지지기반을 상실하고 말았다.

나아가 단발령은 을미사변과 더불어 반일 감정을 격화시킨 결정적 기폭제가 되어, 전국 각지에서 을미의병이 일어나게 되었다. 특히 이천의병(김하락)·제천의병(유인석)·강릉의병(민용호)·진주의병(노응규)·안동의병(권세연)·홍주의병(김복한) 등이 단발령 직후에 봉기한 대표적인 의진이다.

이에 정부에서는 서울의 친위대를 파견하여 각지의 의병을 진압하고자 하였으나, 이 틈에 고종의 아관파천(俄館播遷)이 일어났다. 그 결과 김홍집 이하 어윤중(魚允中)·정병하 등은 살해되고, 유길준·장박(張博)·조희연(趙羲淵) 등은 일본으로 망명하여 온건개화파 친일내각은 붕괴되고 말았다.

그 뒤 이범진(李範晉)·이완용(李完用)·윤치호(尹致昊) 등을 중심으로 한 친로 내각이 등장하게 되었다. 새 내각은 그 동안 흐트러진 민심을 수습하고자 단발령을 철회하고, 이를 각 개인의 자유 의사에 맡기게 됨으로써 단발령은 일단락되었다.

그러나 그 뒤 광무개혁(光武改革) 때 단발 문제는 다시 거론이 되어 1902년 8월 군부·경무청에 소속된 군인·경찰·관원 등 제한된 범위의 인물들에게 한하여 재차 강제 단발을 명하였다. 그 해 10월 이도재 등 정부 대신들에게도 역시 이러한 명령이 하달되어 이에 불응하는 사람은 그 머리를 자르게 할 정도로 강경한 입장을 천명하였다.