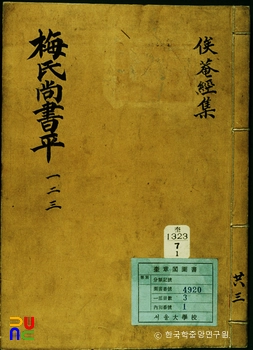

매씨상서평 ()

『매씨상서평』은 조선후기 실학자 정약용이 『매씨상서』의 진위를 고증하여 1834년에 저술한 평론서이다. 1834년에 저술한 9권 3책으로 된 필사본으로, 『열수전서』, 『여유당집』, 『정본 여유당전서』에 수록되어 있다. 『매씨상서』의 진위를 고증하기 위해 공영달의 『상서정의』, 채침의 『서집전』, 모기령의 『원사』 및 선유의 제설을 인용하고 있다. 또한 『금문상서』와 『고문상서』의 내용을 고증적으로 비교·검토함으로써 매색의 『위고문상서』가 위작임을 밝히고 있다. 『서경』 연구에 귀중한 자료로 평가되는 이 책은 현재 규장각도서에 있다.

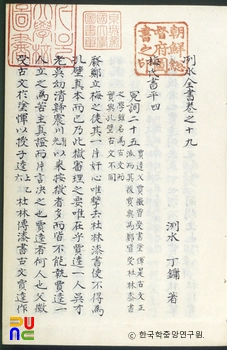

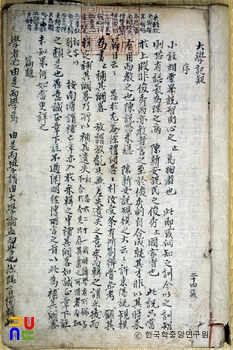

9권 3책. 필사본. 정약용이 말년인 1834년(순조 34)에 저술한 것으로 『열수전서(洌水全書)』 권16∼19와 『여유당집(與猶堂集)』 권20∼24 및 『정본 여유당전서』 제13책에 수록되어 있다. 필사자 및 필사연대는 알 수 없다.

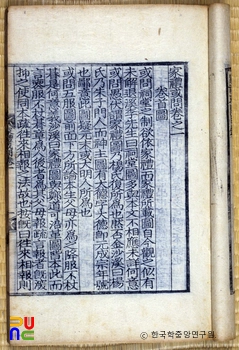

편차를 보면, 「매씨서평(梅氏書平)」1에 먼저 이 책의 저술동기를 밝히고, 이어 총서(總敍)·복생소전금문상서제일(伏生所傳今文尙書第一)·공안국소헌고문상서제이(孔安國所獻古文尙書第二)·두림전고문상서사제삼(杜林傳古文尙書事第三)·매색소주공전상서제사(梅賾所奏孔傳尙書第四)·건무순전고제오(建武舜典考第五)·하내태서고제육(河內泰誓考第六)·장패위서고제칠(張覇僞書考第七) 등이 실려 있다.

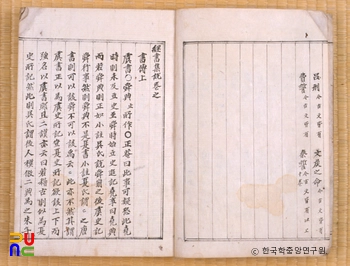

「매씨서평」 2에 대서(大序) 1∼4, 정의(正義) 1∼10, 집전(集傳) 1∼10, 「매씨서평」 3에 원사(寃詞) 1∼24, 「매씨서평」 4에 원사(寃詞) 25∼40, 유의(遺議) 1∼8, 강의(講義) 1∼4 등이 실려 있다.

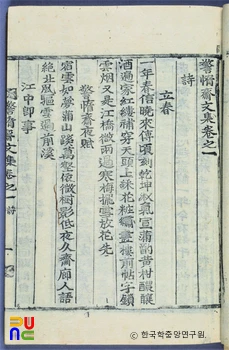

「매씨서평」 5에 대우모(大禹謨)·오자지가(五子之歌)·윤정(胤征) 등, 「매씨서평」 6에 중훼지고(仲虺之誥)·이훈(伊訓)·태갑(太甲) 등, 「매씨서평」 7에 함유일덕(咸有一德)·열명(說命)·태서(泰誓) 등, 「매씨서평」 8에 하내태서(河內泰誓)·무성(武成) 등, 「매씨서평」 9에 미자지명(微子之命)·주관(周官)·군진(君陳)·군아(君牙)·경명(冏命) 등으로 구성되어 있다.

「매씨서평」 1의 서두에 “일찍이 내가 서울에서 공부할 때 사우간(師友間)에 『매씨상서』 25편의 문체(文體)가 비순(卑順)하다는 말을 듣고 의심한 바 있었다. 또한 1792년(정조 16) 희정당(熙政堂)에서 「우공편(禹貢篇)」을 시강(侍講)할 때 임금께서 금문(今文)·고문(古文)에 대해 수 백조를 물으셨으나 이에 대답하지 못했는데, 이제(1834년) 『매씨상서』에 대한 여러 사람들의 말을 모아 책을 저술하고 보니 임금(정조)이 안 계신 지금 한스러운 마음이 든다.”고 소회를 피력하고 있다.

『서경(書經)』은 진시황(秦始皇)의 분서갱유(焚書坑儒)로 인해 인몰된 후에 한대(漢代)에 이르러 복생(伏生)의 구전에 의해 이루어졌는데, 이것을 ‘금문상서(今文尙書)’라 한다.

이와는 별도로 공자의 옛집을 헐 때 벽속에서 나왔다는 『서경』이 있었으나 고문자인 과두문자(蝌蚪文字)로 되어 있어 해독하지 못하다가 한나라 무제(武帝) 때 공자의 후손인 공안국(孔安國)이 이를 금문으로 번역해 읽었는데 이것을 ‘고문상서(古文尙書)’라 하였다.

그러나 이 『고문상서』는 어떠한 이유에서인지 쓰이지 않아 차차로 없어지고, 동진시대(東晉時代) 매색(梅賾)이 공안국의 『고문상서』를 얻었다 하여 저술한 『위고문상서(僞古文尙書)』가 전해지는데, 이 책의 진위문제가 학자들 사이에 논란되어왔다.

저자는 이를 밝히기 위해 공영달(孔潁達)의 『상서정의(尙書正義)』, 채침(蔡沈)의 『서집전(書集傳)』, 모기령(毛奇齡)의 『원사(寃詞)』 및 선유의 제설을 인용, 『금문상서』와 『고문상서』의 내용을 일일이 고증적으로 비교, 검토하고, 매색의 『위고문상서』가 위작(僞作)임을 밝히고 있다. 『서경』 연구에 귀중한 참고 자료가 된다. 규장각도서에 있다.