박돈복 ()

본관은 무안(務安). 자는 무회(无悔), 호는 창주(滄洲). 세거지(世居地)는 영해(寧海). 아버지는 첨정(僉正) 박응발(朴應發)이고, 어머니는 재령이씨(載寧李氏) 증좌승지(贈左承旨) 이은보(李殷輔)의 딸이며, 외삼촌 이함(李涵)에게 수학하였다.

1606년(선조 39) 사마시에 합격했으나 곧바로 아버지의 상(喪)을 당했고, 이어 광해군의 난정(亂政)이 전개되어 십여 년 동안 벼슬을 단념하였다. 1624년(인조 2) 증광시(增廣試) 병과(丙科)에 합격, 성균관학유(成均館學諭)를 거쳐 이듬 해 학록(學錄)에 올랐으나 어머니의 상을 당해 사직하고 돌아왔다.

1629년 박사(博士)로 나가 전적(典籍)에 오르고, 이어 예조(禮曺)·호조(戶曺)·병조(兵曺)의 좌랑(佐郞), 전라도사(全羅都事), 춘추관기주관(春秋館記注官)을 거쳐 1634년(인조 12) 진주판관(晉州判官)으로 나갔다. 당시 진주는 일이 많아 다스리기 벅찬 고을로 손꼽혔으나, 부임한지 두어 달에 경내를 크게 정화시켰다. 둔전(屯田)·공납(貢納) 등에 따른 고질적인 민폐(民弊)들을 관찰사에게 보고하여 모두 시정함으로써 백성들로부터 높은 칭송을 받았다.

1636년 병자호란(丙子胡亂) 소식을 듣고 의병을 모아 남한산성으로 달려갔다가 강화가 성립됨에 따라 어가(御駕)를 모시고 환도해 다시 형조정랑(刑曺正郞)을 받고, 이어 직강(直講)·장령(掌令)·호군(護軍)·사예(司藝)를 거쳐 1644년 김해(金海)부사로 나갔다. 이듬 해 다시 장령으로 들어왔다가, 권신 홍무적(洪茂績)의 탄핵을 받자 그만 벼슬길을 단념했고, 돌아와 죽림(竹林) 속에 서당을 짓고 학문 탐구로 여생을 마쳤다.

의지가 굳고 기개가 높아 장령을 네 번 역임했으며, 그 때마다 대의(大義) 앞에서는 어떠한 권신에게도 굽히지 않았다. 청렴하여 지방관을 지내고 돌아올 적이면 사사로이 쓰던 집기까지도 궁핍한 사람들에게 나누어 주고 책 상자만을 챙겼다 한다.

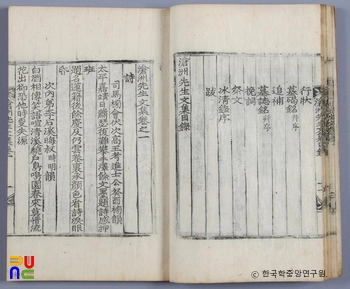

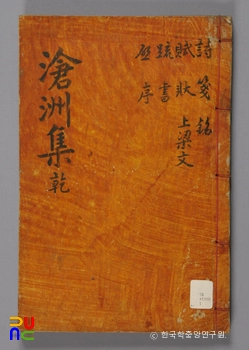

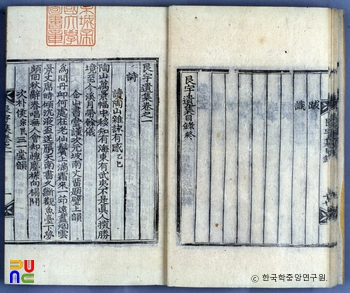

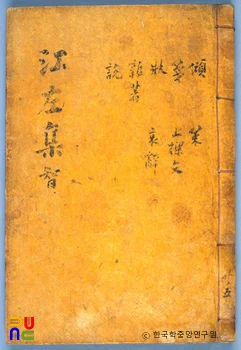

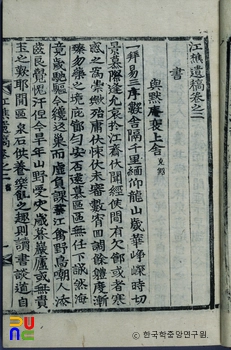

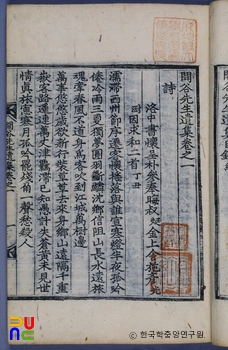

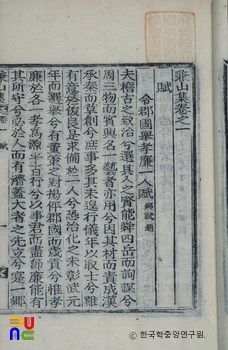

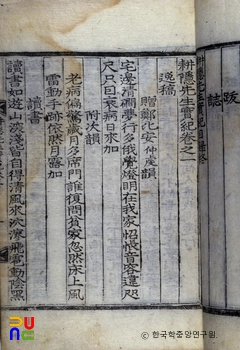

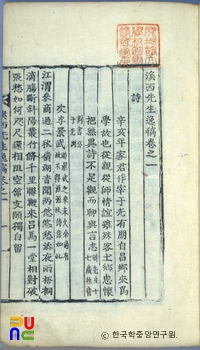

문장도 수식을 숭상하지 않고 온건한 문체로 써서 일가를 이루었으며, 한때 장현광(張顯光)을 종유(從遊: 학덕이 있는 사람과 더불어 놂)하며 경학과 예학도 많은 연구를 하였다. 저서로는 『창주문집(滄洲文集)』 3권이 있다.