사의절요 ()

1873년(고종 10) 허전의 제자들에 의해 함안(咸安)에서 간행되었다. 권두에 이용기(李用基)의 서문이 있고 책끝에 간기(刊記)가 있다.

4권 1책. 목판본. 국립중앙도서관 등에 있다.

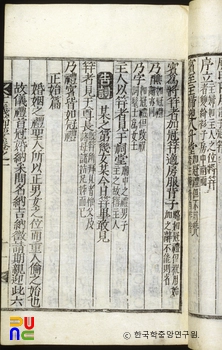

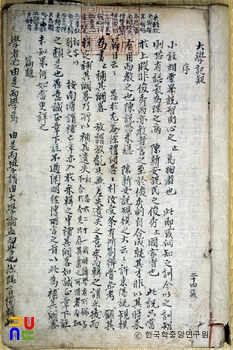

권두에 가례대종소종도(家禮大宗小宗圖)·의절대소종도(儀節大小宗圖)·행관례도(行冠禮圖)·서부교배동뢰합근지도(壻婦交拜同牢合卺之圖)·심의전도전후(深衣全圖前後)·본종오복지도(本宗五服之圖)·처위부당복도(妻爲夫黨服圖) 등 총 35개 도표가 수록되어 있다. 권1은 친친편(親親篇)·성인편(成人篇)·정시편(正始篇), 권2·3은 이척편(易戚篇), 권4는 여재편(如在篇)·방상편(方喪篇) 등으로 구성되어 있다.

권1의 「친친편」에서는 성씨(姓氏)·명자(名字)·별호(別號)·종족(宗族)·위인후자본친(爲人後者本親)·모당(母黨)·부당(夫黨)·처당(妻黨)·고자매여자자친속(姑姉妹女子子親屬)·종법(宗法) 등으로 나누어 친족간의 호칭에 대한 정의를 소개하였다. 「성인편」에서는 먼저 관례(冠禮)에 대한 개략적인 설명을 하고, 사당고사(祠堂告辭) 등의 의식 절차와 이에 쓰이는 제구(諸具)·복색(服色) 등에 관해 언급하였다.

「정시편」은 혼례에 관한 내용이다. 혼인이 남녀간 인륜의 대사(大事)임을 강조하고, 의혼(議婚)·납채(納采)·청기(請期)·납폐(納幣)·친영(親迎)·부현구고(婦見舅姑)·현묘(見廟)·서현부당(壻見婦黨)·재취(再娶)·혼인변의(婚姻辨疑) 등으로 나누어 의절을 간략히 소개하였다.

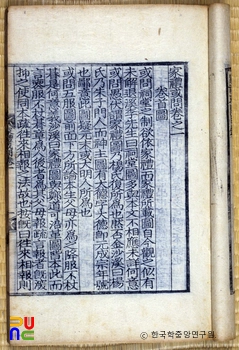

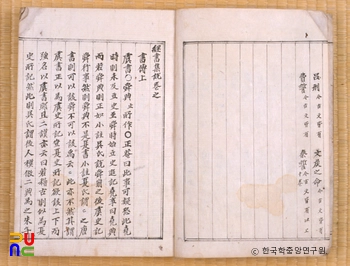

권2·3의 「이척편」은 신질(愼疾)·초종(初終)·성복(成服)·상복(殤服)·병유상(並有喪)·사우복(師友服)·조석곡전(朝夕哭奠)·분상(奔喪)·상중입후(喪中立後)·태복(稅服)·출외사(出外死)·조(弔)·치장(治葬)·우제(虞祭)·졸곡(卒哭)·부(祔)·소상(小祥)·대상(大祥)·담(禫)·길제(吉祭)·합장(合葬)·수묘(修墓) 등의 절목을 다루고 있다.

또한 참최변의(斬衰辨疑)·자최변의(齊衰辨疑)·장기변의(杖期辨疑)·부장기변의(不杖期辨疑)·삼월변의(三月辨疑)·대공변의(大功辨疑)·소공변의(小功辨疑)·시마변의(緦麻辨疑)·성복변의(成服辨疑)·제주변의(題主辨疑)·해상장전변의(偕喪葬奠辨疑)·우변의(虞辨疑)·졸곡변의(卒哭辨疑)·우부변의(虞祔辨疑)·연변의(練辨疑)·상변의(祥辨疑)·담변의(禫辨疑)·길제변의(吉祭辨疑)·개장변의(改葬辨疑) 등의 의례(疑禮)에 관한 변론 및 거상잡의(居喪雜儀)를 개설하였다.

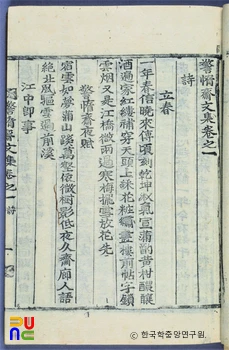

권4의 「여재편」은 제례에 관한 것이다. 사당(祠堂)·사시제(四時祭)·제변의(祭辨疑)·기일(忌日)·생기(生忌)·묘제(墓祭) 등을 개략적으로 설명하였다. 「방상편」은 국휼(國恤)시의 예절을 담은 것이다. 재외신민의(在外臣民儀)·군친해상(君親偕喪)·국휼중사복(國恤中私服)·국휼내관혼(國恤內冠婚) 등을 해설하고 있다.

원래 『사의』는 25권 10책의 방대한 분량으로 중국과 우리나라 고금의 서적 300여 종을 참고해 편찬된 것이지만, 이 책에는 인용서목의 부주(附註)가 없이 요목만을 압축해 수록하였다. 예학을 연구하는 데 귀중한 책으로 평가된다.