삼기당문집 ()

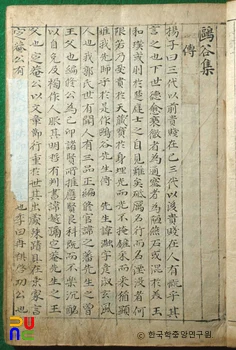

1925년 금시양의 후손 금용하(琴鏞夏)가 편집·간행하였다. 권두에 조술도(趙述道)의 서문과 권말에 후손 금우열(琴佑烈)과 금용하의 발문이 있다.

2권 1책. 활자본. 국립중앙도서관·연세대학교 도서관·계명대학교 도서관 등에 소장되어 있다.

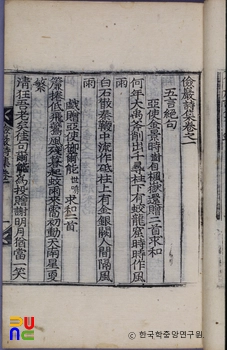

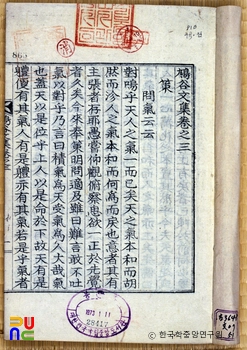

권1에 시·만사 102수, 잡저·제문·행장 각 1편, 권2에 부록으로 만사 22수, 가장(家狀), 행장 3편, 묘갈명·정려명(旌閭銘)·소(疏) 각 1편, 문(文) 2편, 지(誌)·녹(錄) 각 1편이 수록되어 있다.

시는 시대적인 영향을 받아 우국(憂國)의 정(情)과 국민의 안위를 염려하는 강개함이 시 전편에 나타나 있으며, 청절하고 기상이 고매하다. 「탄시(嘆詩)」·「모고(慕古)」 등은 권력의 와중에서 권력유지를 위하여 만고대역의 불의를 서슴지 않는 간특한 무리들의 발호를 탄식하고, 날마다 흐려져가는 군왕의 눈을 바로 뜨기를 바라는 충정을 담은 시이고, 「대북풍이상국(對北風而喪國)」은 남한산성의 비보를 전하여 듣고 상국(喪國)의 슬픔을 토로한 시이다.

잡저의 「서가례부해(書家禮付解)」는 주희(朱熹)의 『가례(家禮)』가 변용된 예와 이해하기 어려운 부분을 조목별로 가려서 해석하기 쉽게 주해를 붙인 뒤, 모든 예(禮)는 『가례』에 근거를 두고 있으므로 『가례』대로 시행할 것을 촉구한 글이다. 이 밖에도 저자의 학문과 일생의 공적을 찬양하고 죽음을 애도한 제문 「제매원김공문(祭梅園金公文)」이 있다.