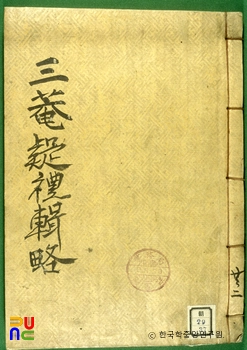

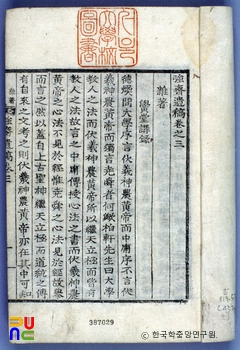

삼암의례집략 ()

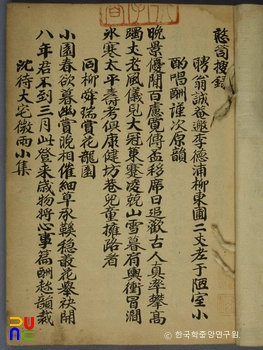

1928년 경상남도 합천에서 최민환(崔玟煥)이 간행하였다. 서문은 없고, 권말에 윤봉구의 후손 윤철보(尹喆普)의 발문이 있다.

3권 2책. 목판본. 국립중앙도서관 등에 있다.

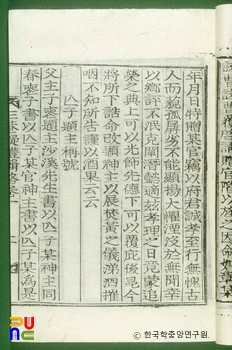

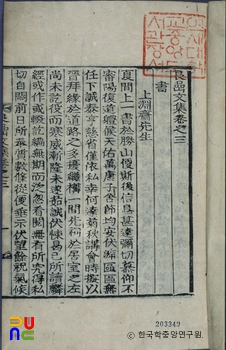

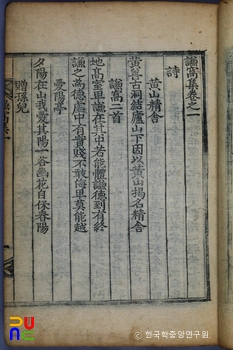

권1은 송시열편으로 160개 항목, 권2는 권상하편으로 99개 항목, 권3은 윤봉구편으로 237개 항목이 각각 수록되어 있다. 내용을 살펴보면 각종 의문변례(疑文變禮)에 관해 문인들과 문답한 어록이나 왕복서찰 등에서 언급한 요점들을 단편적으로 발췌·수록하고 있다.

권1의 송시열편에는 「도자비자(韜藉緋紫)」·「장미립주추조즉부(葬未立主追造卽祔)」·「자유제주(子幼題主)」·「추증개제고(追贈改題告)」·「망자제주칭호(亡子題主稱號)」·「선행후증(先行後贈)」·「서자모제칭호(庶子母題稱號)」·「쌍서(雙書)」 등이 있다.

권2의 권상하편에는 「국휼선행망궐례(國恤先行望闕禮)」·「국휼성복후기제약설(國恤成服後忌祭略設)」·「국휼중절일약설행가묘(國恤中節日略設行家廟)」·「기제시당국상(忌祭時當國喪)」, 권3의 윤봉구편에는 「악수(握手)」·「악수결법(握手結法)」·「삼가령(三加領)」·「시사전(始死奠)」·「반함단(飯含袒)」·「상식설주(上食設酒)」 등이 있다. 대체로 사례(四禮) 전반에 걸친 예설을 다루고 있지만, 권2의 권상하편은 국휼을 당했을 때 선비들이 가정에서 지켜야 할 절목을 다루고 있는 것이 특징이다.

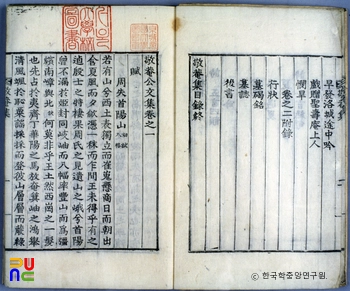

「망자제주칭호」는 아버지가 아들의 상을 당했을 때 제주(題主)하는 예절을 말하고 있다. 「선행후증」은 제주할 때 행직(行職)을 먼저 쓰고, 증직(贈職)을 뒤에 쓰는 것을 말하였다. 「쌍서」는 신주의 글자수가 많을 때는 쌍행(雙行)으로 써도 무방함을 말하였다.

「기제시당국상」은 기제시(忌祭時) 국상을 당했을 때 먼저 성복제를 지내고 나서 간략하게 기제를 지낼 것을 말한 내용이다. 「상식설주」는 상식을 올릴 때 술을 쓴다는 것이 예서(禮書)에는 없지만, 당시 풍속이 술을 쓰고 있으므로 그대로 따르는 것이 좋겠다는 내용이다.

일반적으로 판단하기 곤란하고 미묘한 의문이 제기될 수 있는 각종 의례를 다루고 있다는 점이 평가된다.