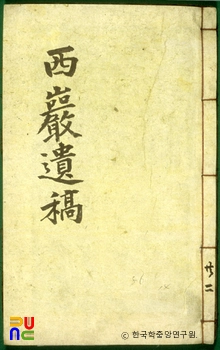

서암유고 ()

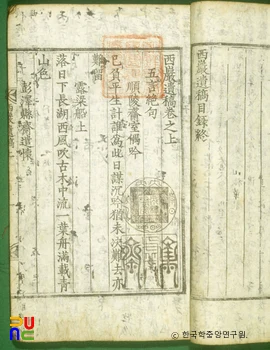

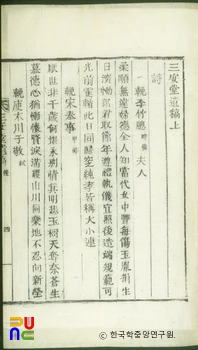

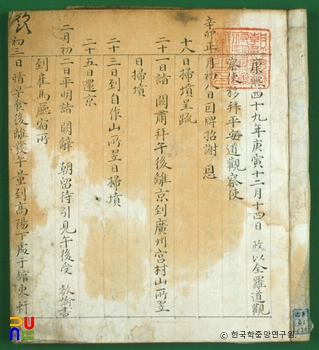

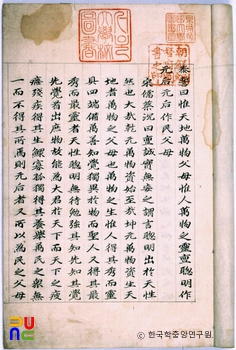

2권 2책. 목판본. 1710년(숙종 36) 아들 택(澤)과 윤(沇)이 편집, 간행하였다. 책머리에 남구만(南九萬)의 서문이 있고 발문은 없다. 국립중앙도서관·규장각 도서·장서각 도서·성균관대학교 도서관 등에 있다.

권두에 총목차가 있고, 권상·하에 시 286수, 여문(儷文) 3편, 애사 2편, 잡저 2편, 과제시(科製詩) 5수, 과제표(科製表) 5편, 부록에는 갈문(碣文) 1편, 행장 1편, 만장 16수가 수록되어 있다.

이 책은 대부분이 시로 구성되어 있고 장편시가 많아서 저자의 시에 대한 역량을 알게 한다. 이 중 「신월(新月)」과 「추야(秋夜)」 등에서는 아름다운 경치와 젖어드는 감상이 잘 표현되어 있고, 「무검(撫劒)」과 「추야만음(秋夜漫吟)」에서는 의리를 위하여 자기를 희생시키려는 충성심이 잘 나타나 있다.

장편시인 「궁차익견(窮且益堅)」은 공부할 때 처했던 자기의 환경을 시로 읊은 것으로, 곤궁해질수록 다음에 다가올 희망을 위하여 더욱 분발하게 된다는 자기의 철학관의 표현이며, 「술회자서(述懷自序)」는 자서전의 성격을 띤 것으로 일생동안 겪어온 여러 사연들을 체계 있게 순서대로 적고 자기의 사상과 비평을 곁들인 역작이라 하겠다.

또한, 「농경(聾警)」은 늙어서 남의 말을 알아듣지 못하는 안타까움과 인생 황혼의 서글픔을 잘 표현한 역작이다. 이러한 시들은 조선 후기의 한시에 대한 경향과 흐름의 방향을 연구하는 데 좋은 자료가 된다.

잡저인 「서암형승록(西巖形勝錄)」은 자기가 살고 있는 서암의 경치가 일품임을 자랑한 것으로 주위의 경관이나 산수가 잘 조화되도록 묘사하고 있다.