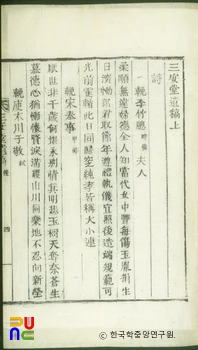

석간집 ()

서효원의 아들 서석화(徐錫華)가 편집·간행하였다. 서문은 없고, 권말에 서석화와 삼종제 서효신(徐孝信)의 발문이 있다.

8권 4책. 목판본. 장서각 도서와 성균관대학교 도서관 등에 있다.

권1에 시 83수, 권2∼5에 서(書) 172편, 권6에 잡저 12편, 서(序) 2편, 기(記) 4편, 발(跋) 4편, 상량문 2편, 권7에 뇌문(誄文) 5편, 제문 29편, 권8에 행록 2편, 부록으로 만사·뇌문·제문·행장·광지(壙誌)·유사 등이 수록되어 있다.

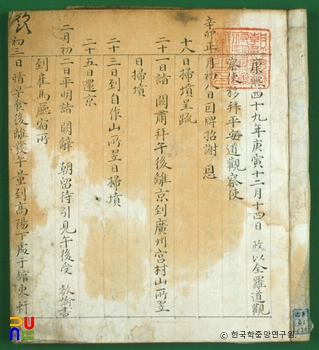

서(書)는 방대한 분량으로 경학과 성리학에 관한 깊이 있는 내용이 많다. 「상정재선생(上定齋先生)」은 스승인 유치명에게 올린 것으로 『중용』의 인심도심설(人心道心說)과 비은설(費隱說) 및 ‘성(誠)’자에 대한 학문적 견해를 밝힌 글이다. 또한 스승에게 보낸 별지(別紙)는 기대승(奇大升)의 사칠론(四七論)에 대하여 질문한 내용이다.

이 밖에 「상정재선생문목(上定齋先生問目)」에서는 『중용』의 귀신설(鬼神說)에 대해 귀와 신을 두 개의 기(氣)로 보는 것에 반대하고 하나의 기라는 자신의 견해를 밝히고, 이에 대한 의견을 묻고 있다. 「여만산유장(與萬山柳丈)」 9편과 「여서산김장(與西山金丈)」 6편은 당시 이름난 학자인 유치엄(柳致儼)과 김흥락(金興洛)에게 보낸 서찰로 학(學)·행(行)에 관한 내용이 많다.

유원직(柳元直)에게 보낸 서찰은 34편 있다. “성(性)이란 기(氣)의 이치이며, 기는 성의 바탕이니 이 둘은 원래 서로 분리할 수 없는 것이다. 이를 쪼개어 둘로 생각한다면 잘못이다”라는 유원직의 견해에 이의를 제기한 내용이다.

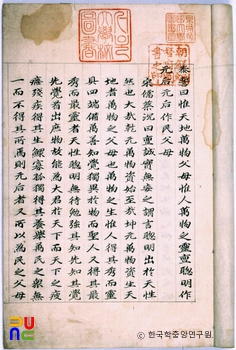

잡저의 「사문수문록(師門隨聞錄)」은 학문의 전반적인 문제에 관해 스승과 문답한 내용을 기록한 것이고, 「구방심설(求放心說)」은 학문하는 목적에 관한 논설이다. 「명덕심성변(明德心性辨)」은 『대학』에 나오는 명덕이 심이냐 성이냐 하는 철학적 논쟁에 대하여 “명덕은 성이다”라는 자신의 견해를 밝힌 논문이다.

이 밖에 「대학전구장의의(大學傳九章疑意)」 등 경의(經義) 해석에 관한 다수의 논문이 있고, 발에는 「경서고시록후(敬書顧諟錄後)」가 있는데, 경전에 대한 고구와 우리나라 사우강학(師友講學) 관계를 내용으로 하는 『고시록』에 대한 것이다.