석계문집 ()

서문과 발문이 없어 간행 연대는 확실하지 않으나, 부록에 수록된 「석천서당중수기(石川書堂重修記)」로 보아 고종연간으로 추정된다.

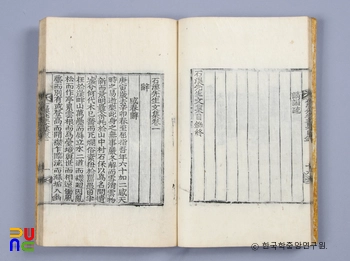

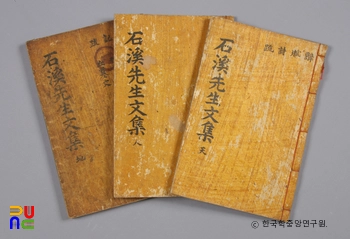

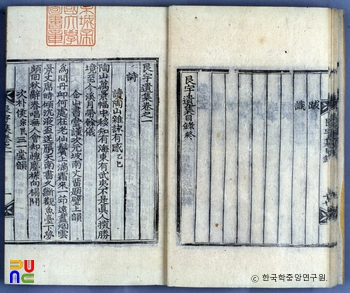

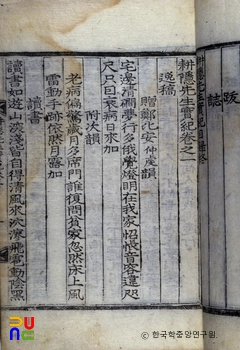

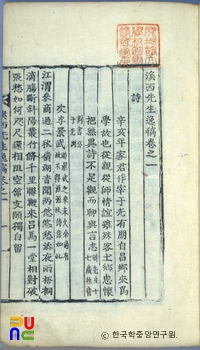

6권 3책. 목판본. 성균관대학교 도서관 등에 있다.

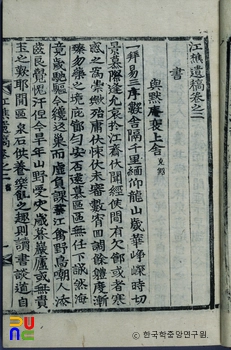

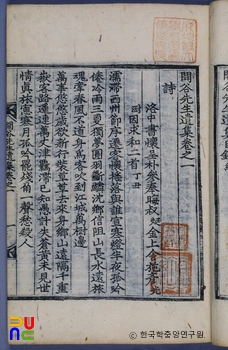

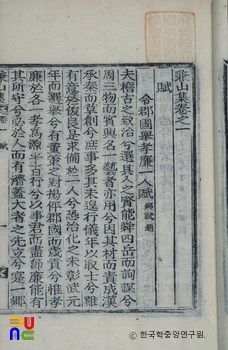

권1·2에 사(辭) 1편, 부(賦) 3편, 시 157수, 권3·4에 소(疏) 1편, 서(書) 13편, 서(序) 4편, 기(記) 6편, 발(跋) 2편, 잠명(箴銘) 3편, 축문 3편, 부록 권1·2에 만사 10수, 제문 5편, 행장·묘지명·묘갈명 각 1편, 비명 2편, 기 1편, 상량문 1편, 사실 1편이 수록되어 있다.

「감춘사(感春辭)」는 1651년(효종 2)에 죽을 때까지 학문과 덕행에 힘쓰겠다는 자신의 의지를 읊은 것이고, 「복거부(卜居賦)」는 병자호란 이후 절의를 지키기 위해 수비(首比)·석보(石保) 등지로 은거지를 옮겨 다니는 자신의 뜻을 밝힌 것이다.

시는 주로 교육과 탄시의 감정을 읊은 것으로 은거의 뜻을 밝힌 것과 세상이 잘못되어 감을 한탄한 내용이다. 「탄시(歎時)」·「유감(有感)」·「갑진원조(甲辰元朝)」 등은 병자호란 뒤에 어수선한 환경과 나라의 장래를 걱정하는 뜻을 시로 표현한 것이다.

「견궁(遣窮)」·「석계음(石溪吟)」 등은 안빈낙도하는 자신의 지절(志節)을 밝힌 것이다. 「경학(警學)」·「영운(詠雲)」·「추회(秋悔)」 등은 사상이 온건하며 표현력이 좋아 널리 회자되는 시이다.

「논우율종사소(論牛栗從祀疏)」는 1652년 경상도의 유림을 대신하여 지은 것으로 성혼(成渾)과 이이(李珥)의 문묘 종사를 반대하는 내용이다. 서(書)는 아들 이상일(李尙逸)·이휘일(李徽逸)·이현일(李玄逸) 등에게 보낸 것이 대부분인데, 학문에 힘쓸 것을 당부하고 의로움을 행하여 선비의 기질을 연마할 것을 훈계한 글이다.

「석계기(石溪記)」에서는 은거지인 석보의 고사와 전설 등을 기록하고 지리적인 견해를 밝히면서 그 곳에 자리를 잡게 된 동기와 이유 등을 설명하고 있다. 「경당선생일원소장도발(敬堂先生一元消長圖跋)」은 스승인 장흥효(張興孝)의 「일원소장도」의 발문으로, 역학에 관한 견해를 밝힌 것이다.

영남학파의 거두로 주리학의 이론을 정립한 이현일의 가학연원과 17세기 명말청초(明末淸初)의 사대부의 학문적 경향과 배청사상(排淸思想)의 일면을 알 수 있는 자료이다.