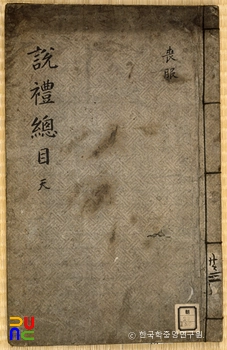

설례총목 ()

불분권 3책. 필사본. 편자와 연기는 미상이다. 국립중앙도서관에 있다.

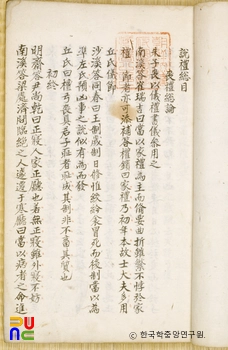

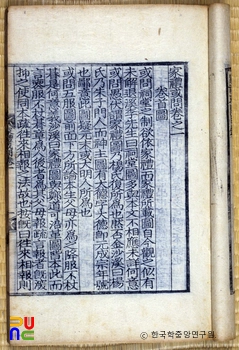

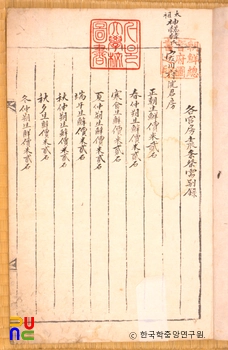

권두에 총목이 있다. 1책에 「상복문(喪服門)」·「폄장문(窆葬門)」, 2책에 「제사문(祭祀門)」·「관혼문(冠婚門)」, 3책에 「종법문(宗法門)」·「잡부(雜部)」 등 모두 6개 부문으로 구성되어 있다.

「상복문」에는 상례의 유학적 연원과 의의를 다룬 상례총론(喪禮總論)을 비롯하여 초종(初終)에서 염습제절(殮襲諸節)에 이르는 모두 11개의 편목이 실려 있고, 「폄장문」은 장기(葬期) 등 46개의 편목으로 세분하여 구성하였다.

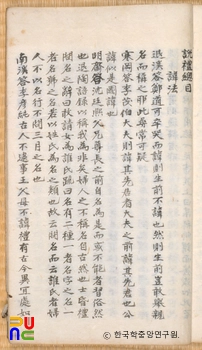

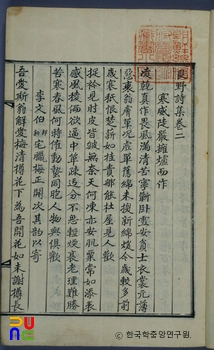

「제사문」에서는 우(虞)·졸곡(卒哭)·불천지위(不遷之位) 등 모두 84개 편목이 있으며, 「관혼문」에는 관례(冠禮)를 비롯하여 친영(親迎) 등 57개 편목, 「종법문」은 종법(宗法)·첩서례(妾庶禮) 등 13개 편목이 실려 있다. 끝으로 「잡부」는 휘법(諱法) 등 8개 편목이 수록되었다.

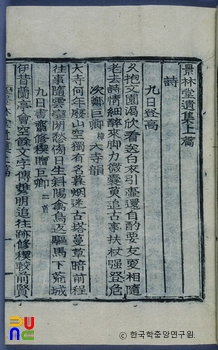

인용서목으로는 『예기』·『가례』 등 중국서적이 있으며, 우리나라 학자의 학설을 인용한 것도 많다. 이황(李滉)·이이(李珥)를 비롯하여 성혼(成渾)·김장생(金長生)·정구(鄭逑)·정경세(鄭經世)·송시열(宋時烈)·박세채(朴世采)·윤증(尹拯)·기대승(奇大升)·유성룡(柳成龍)·권상하(權尙夏)·이재(李縡) 등 예학의 대가들이 망라되어 있다.

이 책은 편목의 숫자가 다른 예서(禮書)에 비하여 월등히 많은 것이 특징이며, 조선 후기 예학의 발달과 관련하여 예학의 전문서로서 주목된다.