소당문집 ()

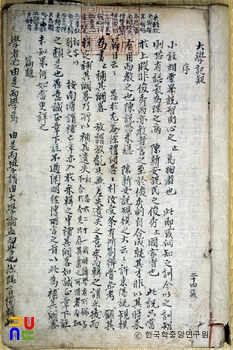

1950년 김제환의 문인 신천석(申天錫)·이종만(李鍾萬)·변영인(卞榮寅)·신태구(申泰求) 등이 편집·간행하였다. 서문은 없고, 권말에 신천석·이종만의 발문이 있다.

9권 5책. 활자본. 연세대학교 도서관 등에 있다.

권수에 목록이 있고, 권1·2에 부(賦) 1편, 시 253수, 권3·4에 서(書) 85편, 권5·6에 잡저 38편, 권7에 기(記) 4편, 서(序) 3편, 발(跋) 6편, 명(銘) 2편, 혼서(昏書) 4편, 고축문(告祝文) 4편, 제문 1편, 권8에 사실기(事實記) 3편, 묘지명 2편, 묘표 5편, 행장 11편, 전(傳) 2편, 권9에 부록으로 묘표·묘지·진상찬(眞像贊)·유사·만사·증시(贈詩)·세계·신문기사전재(新聞記事轉載)·발문·통문(通文) 등이 수록되어 있다.

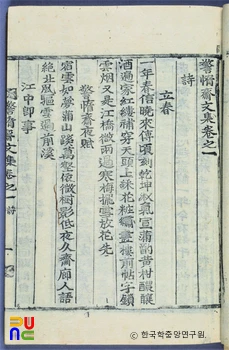

부(賦)와 시에는 우국충정을 형상화한 작품들이 많다. 부의 「애해동부(哀海東賦)」는 못된 이웃 나라와 접했기에 임진왜란 이후 수난의 역사가 되풀이되었음을 한탄하는 내용이다. 시의 「옥중작(獄中作)」·「출옥작(出獄作)」 등도 망국의 울분을 토로한 내용이다. 이 밖에 「형화(螢火)」·「원소(園蔬)」·「맥(麥)」·「국(菊)」 등 자연 그 자체를 주제로 읊은 시들이 많은 것이 특징이다.

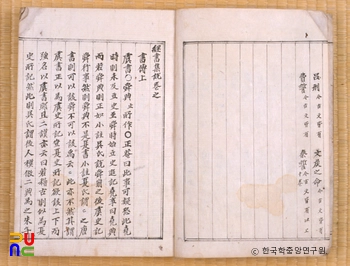

서(書) 가운데 스승 박문호(朴文鎬)에게 보낸 「상호산선생문목(上壺山先生問目)」과 최익현(崔益鉉)에게 보낸 「상최면암문목(上崔勉菴問目)」은 상례(喪禮)에 관한 문답이다. 그밖에 서(書)는 주로 제자들의 문목에 답한 것으로, 「답김치원문목(答金穉遠問目)」에서는 『대학』의 명덕(明德)에 관한 이기변(理氣辨) 등 성리학적인 문제를 깊이 다루고 있다.

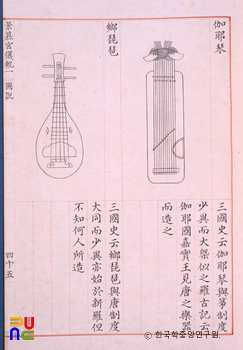

잡저는 편수가 많을 뿐만 아니라 내용도 다양하다. 「쇄록(瑣錄)」은 일상생활 중 학문적인 문제에 관해 보고들은 잡다한 내용들을 수필 형식으로 기록한 것이다. 「소학변의(小學辨疑)」는 『소학』의 숙종·영조 어제서(御製序) 및 편차(編次) 등을 서지학적인 관점에서 규명한 것이다.

「농악설(農樂說)」은 농악이 저속화되는 현실을 비판하고, 강구연월(康衢煙月: 태평한 시대의 번화한 거리의 평화스러운 모습)을 구가하는 본래의 모습을 되찾을 것을 주장한 글이다. 특히 농악의 여러 가지 의식(儀式) 내용과 장식류 등을 상세히 소개하고 있어 참고 자료가 된다. 「술지(述志)」는 항일 운동으로 투옥되었다가 출옥하면서 자신의 변함없는 소지(素志)를 기록한 글로, 저자의 항일 사상을 엿볼 수 있다.