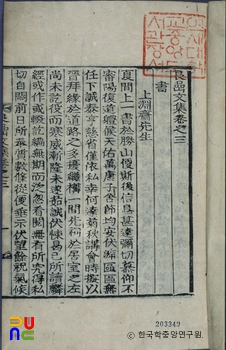

소산유고 ()

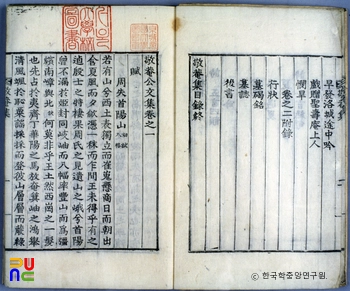

4권 2책. 목활자본. 1908년 동생 명후(明厚)가 편집, 간행하였다. 권두에 김도화(金道和)의 서문, 권말에 조긍섭(曺兢燮)의 발문이 있다. 국립중앙도서관에 있다.

권1은 시 59수, 권2는 서(書) 35편, 권3은 잡저 5편, 축문·제문·성설도(性說圖) 각 1편, 권4는 부록으로 유사·행장·묘갈명 각 1편, 애사 4편, 만장 18수, 제문 14편 등으로 구성되어 있다.

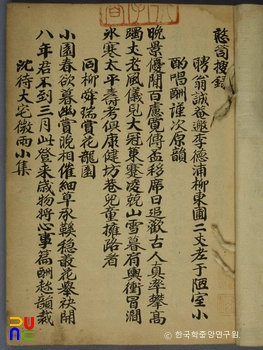

시는 격동기의 혼란한 기류를 반영, 비관이나 감상적인 경향이 짙다. 「구일여조용섭조긍섭공부(九日與曺龍燮曺兢燮共賦)」는 9월 9일 조용섭과 조긍섭 등 당시 저명한 학자를 만나 함께 시를 짓는 즐거움과 울적한 회포를 풀었다는 감회를 읊은 시이다.

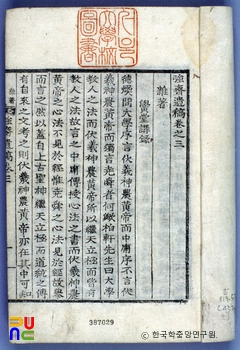

서(書)인 「상사미헌선생(上四未軒先生)」은 장복추(張福樞)에게 학문 증진의 방법을 문의한 것이다. 「답남사연(答南士衍)」에서는 이기(理氣)에 대한 설명으로 만수(萬殊)와 일원(一源)의 관계를 설명하고 주희(朱熹)의 이동기이설(理同氣異說)을 지지하였다.

잡저의 「쇄록(鎖錄)」에서는 학문의 도에는 적은 것에서 큰 것으로 이어지는 순서가 있음을 강조하고, 쇄소응대(灑掃應對)는 학문의 시작이요 치국평천하는 학문의 완성임을 지적, 이것이 공자의 일관된 도임을 주장하였다.

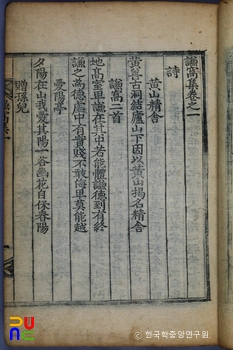

「자경(自警)」은 공부를 하기 위해서는 자기 단속이 곧 자경이며, 물욕과 색욕과 성취욕을 스스로 경계해야 함을 강조한 것이다. 이밖에도 학당의 규정을 설정한 「재거조약(齋居條約)」과 족조의 죽음을 애도한 「제족조팔탄공문(祭族祖八灘公文)」이 있다.