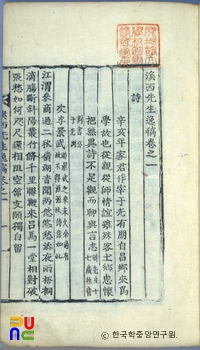

손우문집 ()

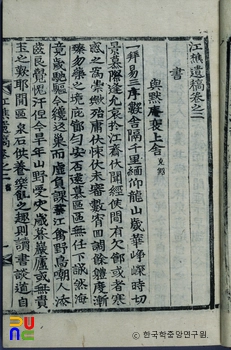

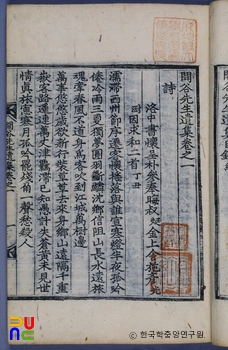

8권 3책. 석인본. 아들 사효(思孝)가 편집하였고, 그 뒤 1933년에 간행되었다. 권두에 전우(田愚)·곽종석(郭鍾錫)의 서문이 있고, 권말에 사효·홍가상(洪可相) 등의 발문과 홍거성(洪居聖)의 후지가 있다. 규장각 도서와 국립중앙도서관 등에 있다.

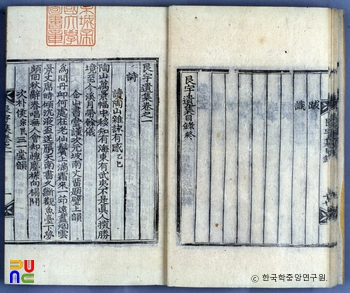

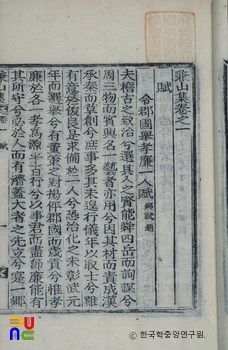

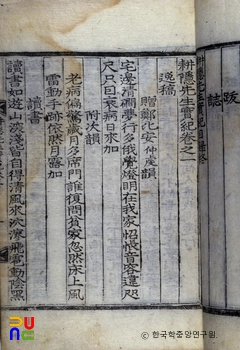

권1·2에 시 213수, 권3에 소(疏) 3편, 권4에 서(書) 18편, 권5에 잡저 17편, 권6에 서(序) 3편, 기(記) 3편, 해(解) 1편, 변(辨) 4편, 의(議) 5편, 권7에 설(說) 20편, 권8에 논(論) 8편, 제문 7편, 축문 1편, 부록으로 팔고조도(八高祖圖)·연보·교지·행장·시장(諡狀)·묘지·묘갈명·제문·축문 등이 수록되어 있다.

시는 당시의 사회상과 자연의 경관을 묘사한 것이 대부분이다. 소 가운데 「의복제산릉소(議服制山陵疏)」는 효종이 죽자 자의대비(慈懿大妃: 仁祖의 繼妃)의 복제가 문제가 되었을 때 상복을 입는 기간과 왕릉 준비의 절차에 대하여 건의한 것이다.

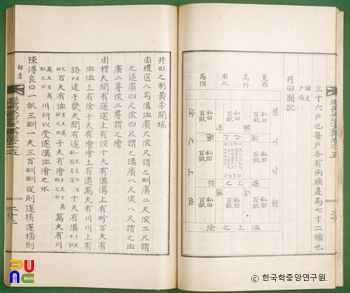

서(書) 가운데 「여송우암서(與宋尤庵書)」도 역시 예설에 관한 문답이다. 잡저에는 『국조오례의』에서 수정하여야 될 점을 지적한 「국왕상제(國王喪制)」, 심성학(心性學)에 역점을 두어 교과과정을 세운 「학요(學要)」 등이 있다. 설 가운데 「정전도설(井田圖說)」은 『맹자』의 정전법을 인용, 농정에 대하여 체계 있게 도해한 것이다.

이밖에 『상서』를 해설한 「기삼백해(朞三百解)」, 『대학』을 변론한 「격물변(格物辨)」, 상례의 절차를 논의한 「거상의(居喪議)」, 당시의 정치를 비판하면서 시정을 촉구한 「황정설(荒政說)」과 「시무설(時務說)」, 장례의 절차 및 복제 등을 논술한 「장구론(葬具論)」 등이 있다.