송만유고 ()

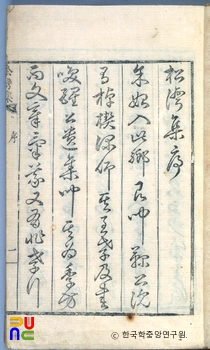

1807년(순조 7) 국침의 7대손 국진백(鞠鎭百)이 편집·간행하였다. 김필태(金必泰)의 서문과 조영승(趙榮升)의 발문이 있다.

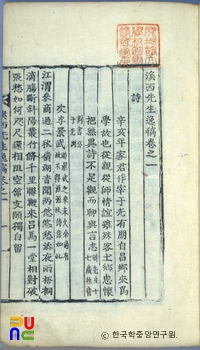

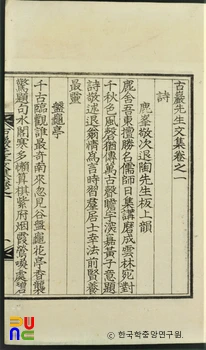

3권 1책. 목활자본. 장서각 도서·국립중앙도서관·고려대학교 도서관 등에 있다.

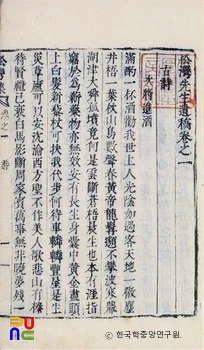

권1에 시 99수, 권2에 서(書) 1편, 기(記) 4편, 서(序) 1편, 발(跋) 1편, 사(辭) 1편, 설(說) 11편, 제문·상량문·잠(箴)·책(策)·과제(科製) 각 1편, 권3에 부록으로 행장·만사 등이 수록되어 있다.

시는 고시인 「차장진주(次將進酒)」 1수와 「무주탄(無酒歎)」·「처병탄(妻病歎)」·「가빈탄(家貧歎)」·「허로탄(虛老歎)」·「세란탄(世亂歎)」·「문궁탄(文窮歎)」 등 악부체(樂府體) 6수를 비롯하여 절구·율시(律詩)·배해격(俳諧格) 등 형식이 다양하다. 시체(詩體)별로 정연하게 편집되었다. 안빈낙도 또는 세상일을 개탄하는 것이 주제로 많이 등장한다. 삼전도비를 보고 분개하여 지은 「과송파견호비발분음(過松坡見胡碑發憤吟)」, 병자호란 때 척화상소를 올리려다가 뜻을 이루지 못하고 지은 「상시음(傷時吟)」 등이 있다.

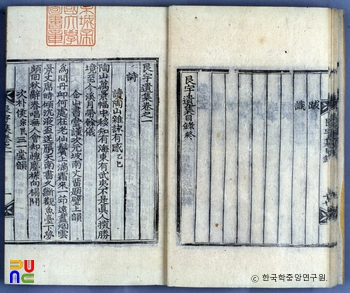

서(書)는 병조판서에 올리는 글을 대작한 것이다. 인재를 등용하는 방법에 대하여 한 사람에게 모든 것이 구비함을 구하지 말고 비록 소선(小善)이 있는 사람이라도 적재적소에 등용하는 것이 중요하다는 내용이다.

기의 「두옥중창기(斗屋重創記)」는 거처하던 조그만 안락처를 화재로 소실하고 주민의 도움으로 서재를 갖추고 나서 그에 대한 고마움과 기쁨을 기록한 것이다. 책문의 「문기정(問奇正)」은 위정자의 용병법에 대한 물음에 그 대책을 밝힌 것이다. 용병법은 크게 두 가지로 나눌 수 있는데 그것은 기법(奇法)과 정법(正法)이며 무엇보다도 중요한 것은 득인(得人)이라고 주장하였다.

과제는 1613년에 실시한 증광회시(增廣會試)에 입격한 과작(科作)이다. “맹자가 제후의 보배는 토지(土地)·인민(人民)·정사(政事) 등 3보(寶)라고 하였는데, 그 밖에는 보배가 없는가?”라는 출제에 대하여 3보뿐인 이유를 논술하고 3보 중에는 정사가 중하며 정사의 보배는 선인(善人)을 얻는 데 있다고 득인의 중요성을 강조하였다. 서(序)에는 선정을 베풀고 떠나는 목민관에게 증별시와 함께 지은 「상명부서(上明府序)」가 있다.