수약헌유고 ()

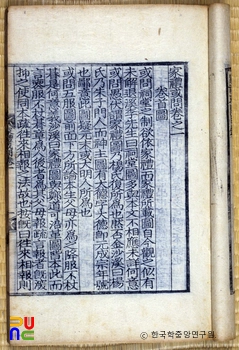

4권 2책. 필사본. 미간행 고본(稿本)으로 서문과 발문이 없다. 규장각 도서에 있다.

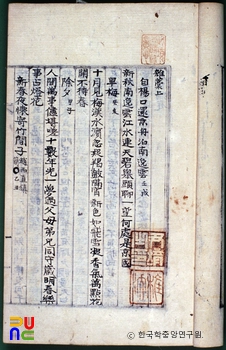

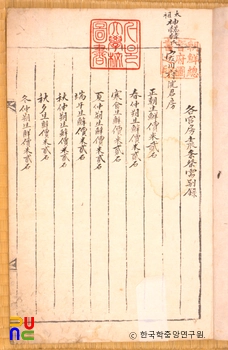

각 권별로 첫머리에 목록이 있는데, 제1책은 잡고(雜藁) 상·하, 제2책은 쇄고(瑣藁) 상·하의 편명을 정하여 시와 산문 각 체가 섞여서 수록되어 있다.

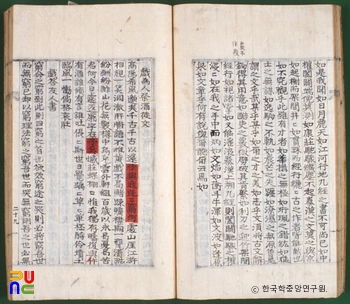

문체별로 분류하면, 시 84수, 서(書) 53편, 정문(呈文) 11편, 완의(完議) 1편, 잡저 4편, 서(序) 5편, 기(記) 1편, 설(說) 1편, 잠(箴) 1편, 명(銘) 3편, 제후(題後) 14편, 제문 12편, 고유문(告由文) 9편, 묘지명·광지(壙誌)·묘표 각 1편과 부록으로 저자에 대한 묘지명, 저자의 저서 목록인 약헌장총목(約軒藏總目) 등이 수록되어 있다.

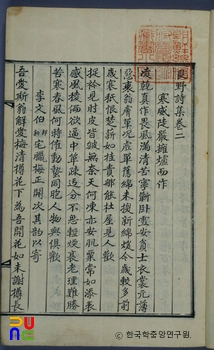

시는 대개 은일적 정회를 읊은 것이 많으며, 평이한 가운데에서도 문조(文藻)가 아름답다. 「새하곡(塞下曲)」·「원가(怨歌)」·「궁사(宮詞)」 등은 당인(唐人)의 시풍을 연상시킨다. 서(書)는 친구에게 보낸 안부 편지가 대부분이다.

정문(呈文)은 부친을 위해 대작(代作)한 것으로, 대개 전라감영 또는 경기감영에 보낸 첩보(牒報)이다. 관청에서 사용하는 어구를 많이 쓰고 있으며, 간혹 이두를 혼용하였다. 완의는 「옥곡금송계완의(玉谷禁松契完議)」로 분영(墳瑩)의 소나무를 보호하기 위한 금송계의 규칙 16조와 벌규 4조로 되어 있다. 역시 이두를 혼용하고 있다.

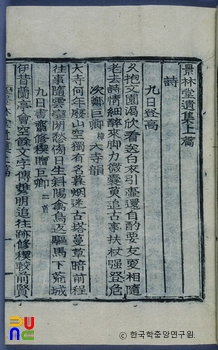

잡저의 「한지초(恨志抄)」는 죽은 첫째 부인 창원황씨(昌原黃氏)의 행적을 기록한 것이다. 「보국사중수권연문(補國寺重修勸緣文)」에서는 저자의 불교에 대한 관심을 알 수 있다.

그밖에 잡저에는 개장시의 의절(儀節) 9조를 기술한 「개장의절」이 있고, 기에는 증조부 봉상(鳳祥)의 사적을 적은 「설천부군광지후기(雪川府君壙誌後記)」가 있다.