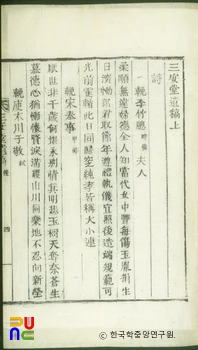

수종재집 ()

1902년 송달수의 조카 송병선(宋秉璿)이 편집·간행하였다. 서문은 없고, 책 끝에 송병선의 발문이 있다.

13권 5책. 목활자본. 국립중앙도서관·규장각 도서·장서각 도서 등에 있다.

권1에 시 55수, 권2에 소(疏) 9편, 서계(書啓) 3편, 헌의(獻議) 2편, 권3∼6에 서(書) 87편, 권7·8에 잡저 8편, 권9에 서(序) 17편, 기(記) 10편, 권10에 발(跋) 14편, 혼서(婚書) 3편, 축문 25편, 권11에 제문 11편, 애사 1편, 신도비명 1편, 묘갈명 11편, 묘지 1편, 권12에 묘표 13편, 행장 3편, 권13에 부록으로 사제문(賜祭文)·가장·묘지명·묘표·어록(語錄) 등이 수록되어 있다.

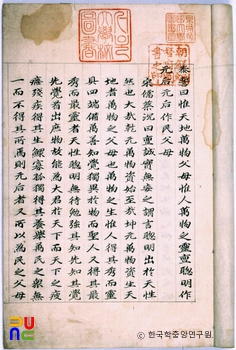

서(書)의 대부분은 스승이며 족조(族祖)인 송치규(宋穉圭)와 사우간에 행한 서간으로, 경의(經義)·예제(禮制)에 관한 논술이 많다. 임종칠(林宗七)에게 답한 별지에는 심성(心性) 관계를 논하여 주희(朱熹)의 심성설을 부연·설명하고 있다.

잡저 가운데 「전례변설(典禮辨說)」은 헌종 상례 때 철종의 복상 문제를 논의한 것으로, 중국 역대 왕들의 복상 제도를 예로 들어서 상세히 고증한 논문이다. 「간주서우록(看朱書偶錄)」은 주희의 저술인 『주자대전』·『자치통감강목(資治通鑑綱目)』·『주자어류(朱子語類)』 중에서 상치되는 부분을 뽑아 차록(箚錄)을 만든 것이다.

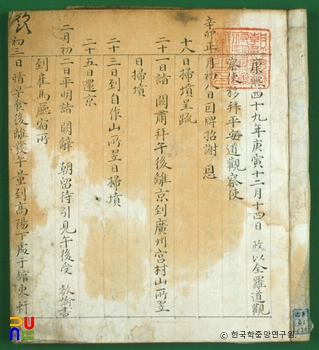

「강재선생어록(剛齋先生語錄)」에는 송치규에게 수학한 경위와 서로 문답한 내용이 소상하게 기술되어 있다. 「남유일록(南遊日錄)」은 저자가 죽기 1년 전 1개월 간에 걸쳐 고도(古都) 경주(慶州)를 목표로 경상도의 명승지를 두루 유람하고 쓴 일기체의 기행문이다.

「정운지가장궐연소지(鄭雲之家藏蕨硯小識)」는 전라남도 창평(昌平) 정해룡(鄭海龍)의 집에 소장되어 있는 궐연(蕨硯)이란 벼루에 대한 형상을 기록한 것이다. 이 벼루는 중국 서산(西山)의 고사리무늬를 놓았고, 무이산(武夷山)의 수원(水源)을 상징하였으며, 화양곡(華陽曲)을 새기고, 명나라 연호가 기록되었음을 소개하여, 문화창달에 연구적 가치가 있다고 서술하였다. 「훼예설(毁譽說)」은 남을 훼방하고 칭찬하는 것은 한 마음의 편견과 일시의 사견에 있음을 논술한 것이다.

부록에는 이기설(理氣說) 등을 다룬 「어록」이 있다. 스승 송치규의 견해에 추종한 초년과는 달리, 인물성동이론(人物性同異論)에서 인물동성(人物同性)을 주장하는 낙론(洛論)의 입장을 지지하고 있다.