쌍백당유고 ()

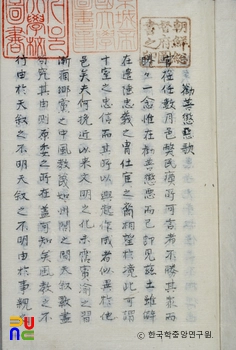

4권 2책. 필사본. 이 책은 작자의 생애 말년에 그의 아들이 4권으로 편집해두었던 것을 손녀사위인 김진항(金鎭恒)이 1817년 (순조 17) 필사해놓은 듯하다. 당초에 판각할 계획이 있었던 듯 곳곳에 교정과 산삭을 가한 흔적이 남아 있다.

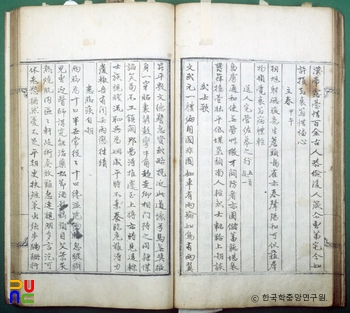

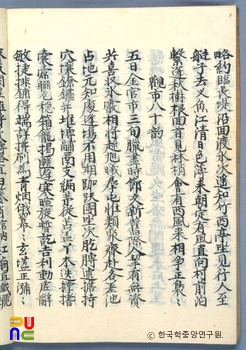

『쌍백당유고』 권두에 임광택의 자서(自敍)가 있다. 권말에 김진항의 발문이 있다. 권1∼3은 시 566수, 권4는 제문 4편, 애사 1편, 서(序) 2편, 서후(書後) 2편, 설(說) 5편, 변(辨) 1편, 서(書) 1편 등으로 구성되어 있다.

임광택이 생존하던 시기는 여항문학사(閭巷文學史)에서 극성기(極盛期)로 불리는 ‘ 송석원시사(松石園詩社)’ 시대이다. 그러나 그는 눈에 띌 만한 시사활동을 하지 않았다. 동류 여항시인들과의 교제의 폭도 넓지 않았던 것 같다. 여기서 주목할 만한 점은 바로 그가 경아전(京衙前)이라는 행정실무관리로서 당대 현실을 예리하게 투시하여 비판의식을 많은 시편에 나타내고 있다는 것이다. 「무사가(武士歌)」라든가 「제주마행(濟州馬行)」 · 「견임인신력감음(見壬寅新曆感吟)」 · 「낙성만음(洛城漫吟)」 · 「겸세탄(歉歲歎)」 · 「계재행(戒哉行)」 등의 고시들에 이러한 현실인식이 잘 반영되어 있다.

임광택의 그밖의 율절시들은 대부분 18세기 말엽의 한 양심적인 봉급생활자의 고민과 노동의 현장에서 울려나오는 목소리를 표출시키고 있다. 이러한 ‘아전의 양심’은 당시 부도덕하고 소비향락적인 아전들이나 풍류은둔형의 여항문인들에게서는 좀처럼 찾아보기 어렵다. 그의 시 작품의 주1은 주2을 통해서 기려(奇麗)함을 추구하지 않고 현실생활의 실지(實地) 위에서 진실을 지향하는 지극히 현실주의적이다.

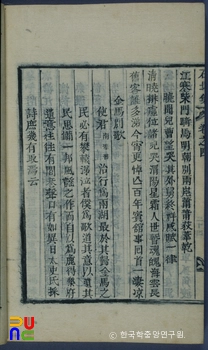

임광택의 산문은 많지 않다. 「제변서문(祭卞婿文)」과 같은 것은 정감의 절제와 안정된 구성으로 우수한 작품이다. 그밖의 산문들도 한결같이 모순된 현실의 부조리를 표현하고 있다. 「서청천자해유록후(書靑泉子海遊錄後)」에서는 최립(崔岦)과 신유한(申維翰)을 대문장가라 평하면서 신유한이 문지(門地)가 낮아 정치권에서 소외된 사실을 애석하게 여겼다. 「강설(剛說)」에서는 표리부동한 치자계급(治者階級)의 부도덕성을 아전의 입장에서 꼬집고 있다.

『쌍백당유고』는 18세기 여항문인들의 직업과 관련된 문학세계를 검토하는 데에 매우 귀중한 자료로 평가된다. 임광택의 작품은 후대에 편찬된 『풍요삼선(風謠三選)』 권1에 20수, 『해동시선(海東詩選)』에 4수, 『대동시선(大東詩選)』에 2수가 전한다. 『해동시선』에서 그를 광해조 인물로 편입한 것은 잘못된 것이다. 규장각도서에 있다.