약오문집 ()

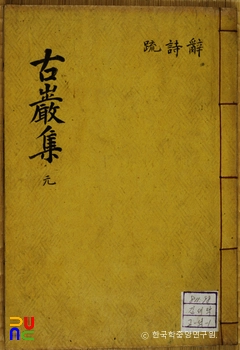

1958년 도영하의 후손 도재규(都在騤)가 편집·간행하였다. 권두에 김용찬(金容璨)의 서문과 권말에 도재규의 발문이 있다.

4권 2책. 석인본. 국립중앙도서관과 계명대학교 도서관 등에 있다.

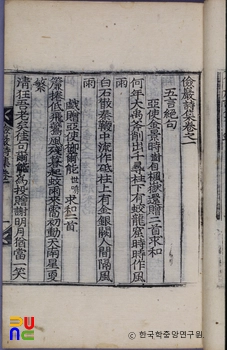

권1·2에 시·만사 127수, 부(賦) 2편, 소(疏) 4편, 주(奏) 3편, 서(書) 1편, 잡저 3편, 권3에 설(說) 4편, 서(序) 7편, 기(記) 10편, 상량문 1편, 축문 11편, 제문 10편, 권4에 부록으로 서(書) 49편, 만사 29수, 뇌문(誄文) 2편, 행장·묘갈명 각 1편 등이 수록되어 있다.

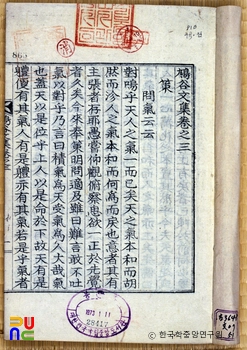

「사계선생종사소(沙溪先生從祀疏)」에서는 김장생이 국가와 학계에 남긴 공적을 조목별로 열거해 선현들의 업적에 비길 만하다고 주장하였다. 그리고 학통의 정당성이나 후학들의 사기를 진작시키고 정의를 실천하기 위해서도 문묘에 종사시켜야 한다고 강조하였다. 「정유과사자명소(丁酉科事自明疏)」에서는 풍기군수로 있을 때 치른 향시에서 부정이 있었다는 설에 대해, 부정이 없으며 지방의 유생들이 당파가 다른 것을 기화로 자기들의 무능을 은폐하기 위해 무함한 것이라고 무고함을 주장하였다.

「무벌대목설(毋伐大木說)」은 자기에게 필요 없거나 사소한 피해가 있더라도 베기 힘든 큰 나무는 베지 말라는 비유로, 비록 자기와 정책을 달리하는 반대당이라도 거목으로 자란 인재는 베는 것이 이롭지 않다는 주장을 한 것이다. 「붕당설(朋黨說)」은 붕당은 편파적인 사리에 흐르기 쉽고 국익을 소홀히 할 소지가 있으므로, 국정을 올바르게 수행하기 위해서는 이 같은 붕당을 없애고 그 폐해를 막아야 한다고 강조한 글이다. 유사 이래로 파당이 있는 나라가 잘 다스려진 일이 없음은 역사가 증명한다고 주장하였다.

이 밖에도 명산대찰을 유람한 뒤에 쓴 것으로 「유쌍계사기(遊雙溪寺記)」와 「유통도사기(遊通度寺記)」가 있다.