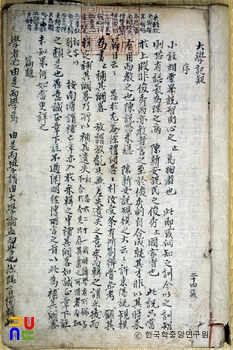

약포유고 ()

1751년(영조 27)경 이해수의 후손들이 편집·간행하였다. 권두에 이재(李縡)의 서문, 권말에 이선(李選)의 발문이 있다.

7권 3책. 목판본. 연세대학교 도서관에 있다.

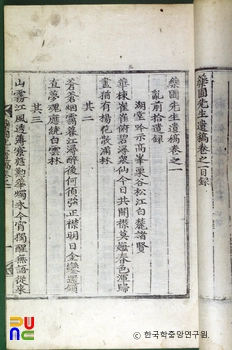

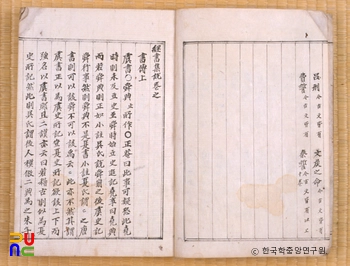

서문에 이어 세계·연보가 있고, 각 권별로 목록이 있다. 권1은 ‘난전습유록(亂前拾遺錄)’의 편명으로 시 85수, ‘난후습유록(亂後拾遺錄)’의 편명으로 시 24수, 권2는 ‘병신잡고(丙申雜稿)’의 편명으로 시 133수, ‘난후도망록(亂後悼亡錄)’의 편명으로 만시 50수, 권3은 ‘송도잡영(松都雜詠)’의 편명으로 시 176수, 권4는 ‘송도후록(松都後錄)’의 편명으로 시 47수, 권5·6에 잡저로 서(序)·발(跋)·묘갈명 각 1편, 제문 6편, 계(啓) 2편, 서(書) 6편, 찬(贊)·전(箋) 각 1편, 권7에 부록으로 만사·제문·가장·행장·묘갈명·묘지·유사 등이 수록되어 있다.

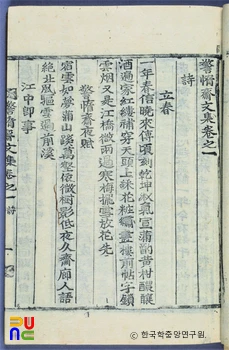

난전습유록의 시는 임진왜란 전에 지은 것들이다. 「호당음시고봉율곡송강백록제현(湖堂吟示高峯栗谷松江白麓諸賢)」 3수, 「호당차율곡운(湖堂次栗谷韻)」 3수, 「호당우음(湖堂偶吟)」 2수 등 저자가 호당에 있을 때 기대승(奇大升)·이이(李珥)·정철(鄭澈)·신응시(辛應時) 등 명현들과 교유하며 수창한 시가 많다. 그밖에 「연안제영(延安題詠)」·「백마강(白馬江)」·「석성제영(石城題詠)」 등 지방관을 지낼 때 지은 서경시가 있다.

난후습유록의 시 가운데 「희수복삼경(喜收復三京)」은 1593년 임진왜란 때 왜군에게 점령당했던 삼경이 수복되어 그 기쁨을 시화한 것이다. 난후도망록의 만시에는 「조송동래상현(弔宋東萊象賢)」·「조창의종사관유정자팽로(弔倡義從事官柳正子彭老)」·「조증첨지의병장산인영규(弔贈僉知義兵將山人靈珪)」·「조해남현감변응정토금적전사(弔海南縣監邊應井討錦賊戰死)」 등 임진왜란 때에 전사한 충신들에 대한 것이 많다.

송도잡영과 송도후록은 송도에서 지은 시만을 수록한 것인데, 대개 증별(贈別)·차운·화답류가 많다. 임진왜란을 전후한 한시(漢詩)의 작풍과 특성을 파악하는 데 참고자료가 된다. 서(書)는 이이·성혼(成渾) 등과 주고받은 것이 대부분인데, 대개 짤막한 안부 내용이다.