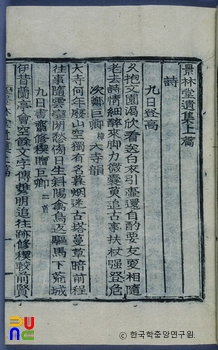

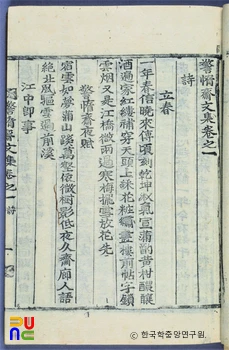

여연유고 ()

3책. 필사본. 서문과 발문이 없어 자세한 편집경위는 알 수 없으나, 책끝에 있는 가장이 1888년(고종 25) 아들 병익(炳翊)에 의하여 쓰인 것으로 미루어 그해에 간행된 것으로 보인다. 국립중앙도서관에 있다.

제1책은 시 283수, 제2책은 소(疏) 34편, 계(啓) 9편, 서(序) 16편, 제3책은 제문 15편, 기(記) 6편, 책(策)·행장·헌의(獻議)·강의·시장(諡狀) 각 1편, 부록인 가장으로 구성되어 있다.

시에는 「영상연광정(令上練光亭)」·「세검정추사(洗劍亭秋思)」 등 명승지를 탐방하고 지은 시와 「망월사망월(望月寺望月)」·「초설(初雪)」 등 영물시가 많다.

소는 대부분 사직소(辭職疏)로 그가 53년간 벼슬살이한 경력과 관계된다. 그 중 「이해관사청감소(以該館事請勘疏)」는 왕이 친림하여 강제(講製)할 때 책자를 즉시 대령하지 못한 교서관원을 잡아들이라는 명령을 내리자 벌을 거두어달라고 청한 것이다.

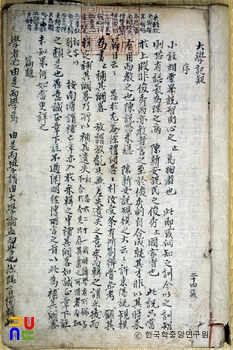

책의 「삼정구폐책(三政救弊策)」은 전정(田政)·군정(軍政)·환곡(還穀)의 폐해를 말한 것으로, 조선시대 토지에 매긴 세금의 액수인 결가(結價)의 불공정, 한정(閑丁)의 병역기피, 병역면제를 위한 금전대납, 환곡의 부정 등을 지적하여, 그 시정책을 제시하고 있다. 당시의 전결이 총 84만 714결이라는 것과 각종 조세의 형태와 징수액 등을 예로 제시하고, 과거의 사창제도(社倉制度)를 부활시킬 것을 주장하였다.

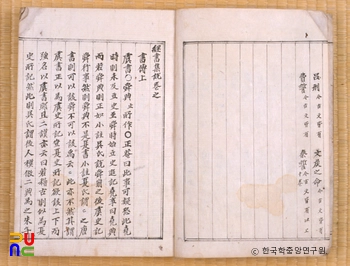

「강의(講義)」는 『중용』에 관한 강의교재로 1853년(철종 4) 경연(經筵)에 있을 때 쓴 것이다.