예감 ()

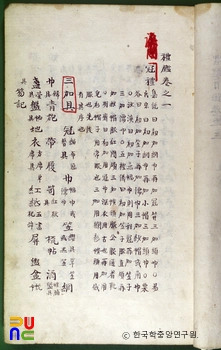

6권 3책. 필사본. 연대는 미상이다. 연세대학교 도서관에 있다.

권1은 통례(通禮)로 관례의(冠禮儀)·혼례의(婚禮儀), 권2·3은 상례(喪禮), 권4는 제례(祭禮)로 길제(吉祭)·묘제(墓祭), 권5·6은 향강(鄕講)·향약(鄕約)·향음(鄕飮)·향사(鄕射) 등으로 구성되어 있다.

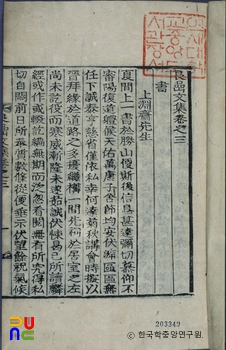

「관례의」의 주인고사당(主人告祀堂)은 주인은 관자(冠者)의 할아버지나 아버지로서 고조를 계승한 종자(宗子)라야 됨을 밝힌 것으로, 만약 관자의 할아버지나 아버지가 종자가 아닐 경우에는 고조의 종자로 주인을 삼을 것이나, 종자의 유고시에는 종차자가 대신하여도 무방하다는 의견을 밝혔다.

상례의 「주부위망자지처(主婦爲亡者之妻)」에서는 죽은 자의 아내가 상의 주인이 되나 아내가 없을 경우에는 며느리가 주상하며, 제례에서도 이같이 하는 까닭은 부부가 가장 가깝기 때문이라고 하였다. 「생신(生辰)」은 죽은 자의 생일 때의 전의(奠儀)를 다룬 글로, 3년상 안에 생신을 당할 때는 상식을 한 뒤에 따로 제수(祭需)를 갖추어 진설하여야 한다고 하였다.

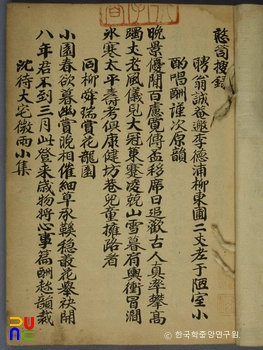

「소목(昭穆)」은 사당에 배향하는 위치에 관한 것으로, 소는 향명(向明)을 뜻하므로 좌측에서 남향하고, 목은 경(敬)과 심원(深遠)을 나타내기 때문에 우측에서 북향한다고 하였으며, 조는 소(昭)가 되고 부는 목(穆)이 되며 자(子)는 소가 되는데, 그 이유는 조손(祖孫)은 일렬이 되어도 되지만 부자는 동석할 수 없기 때문이라고 하였다.