요강

본래 요항(溺缸)에서 와전된 말이다. 요분(溺盆) · 수기(溲器)라고도 한다. 요강이라는 말 속에 항아리 또는 푼주의 뜻이 포함되어 있듯이, 항아리와 푼주는 곧 그 용기의 형태를 암시한다.

요강은 삼국시대 토기에서 발견되고 있는 것처럼 예로부터 오랫동안 사용되어온 생활용품으로 신분의 고하를 막론한 필수품이었다.

다만, 신분상의 차이가 있었다면 그것을 만드는 재료에 차등이 있었을 뿐이다. 『산림경제』에 기재된 여자의 혼수품 중에 놋요강 · 놋대야가 들어 있는데, 가세가 어려우면 요강 둘을 해 준다고 하였다. 여기서 요강이란 질그릇 제품을 지칭하는 것으로 해석된다. 요강은 방에 비치하는 것만이 아니고 여성이 가마로 여행할 때 휴대하는 것, 혹은 의료용도 있었을 것이다.

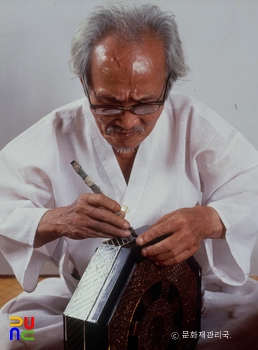

요강의 재료는 도기 · 자기 · 유기 · 목칠기 등 다양한 편이다. 그런 여러 재료의 제품들이 각각 어느 시대에 한하여 쓰였던 것이 아니고, 오히려 어느 시대에나 함께 사용되었던 것으로 보인다.

조선 말기의 『임원경제지』에 의하면 “놋요강은 조그만 백자항아리 모양과 같고, 뚜껑이 있는데 규방의 용기이다. 백자로 만든 것은 동부(胴部)를 끈으로 엮어두면 알뜰하게 사용할 수 있다. 오동나무로 깎아 옻칠한 것은 휴대용이나 서재용으로 좋고, 쇠가죽으로는 기름을 먹여 만든다.”고 하였다.

『세종실록』 오례의(五禮儀)에 수록된 장례용 명기(明器)를 도설한 바에 의하면 “수기는 나무로 만들되 뚜껑이 있고 검은 옻칠을 한다.”고 하였다.

이는 목칠요강이 오랜 제도에 의거하여 의기화(儀器化)한 것임을 알 만한데, 다만 그 형태가 고려 후기의 청동향로와 유사하다. 물론, 조선 후기의 요강이 오례의의 명기에 소개된 옹바리 모양의 목칠타구(唾具)와 같은 점은 시대에 따르는 변모일 것이다. 토기로서 가장 오래된 유물은 부여지방의 출토품이다.

군수리 출토의 경우는 구연이 헤벌어지면서 한쪽으로 귀때를 이루듯 입이 길고 양옆으로 손잡이를 붙여 귀때동이를 연상하게 한다. 그것은 비치해 놓고 쓰기보다는 받아서 내다 쏟는 기능에 치중된 형태이다. 또, 초촌(草村) 출토의 항아리는 삼족정(三足鼎)의 모양에 유사한데 뚜껑이 없어졌다.

하지만, 구연부의 처리에서 명기로서의 수기의 고식을 찾아볼 수 있다. 가야토기 중에는 주구(注口)가 필요 이상으로 넓어진 주전자 모양의 자라병이 있다. 이는 제수(提溲)라 할 만하지 않을까 추정되는데, 이 같은 여러 형태의 요강들은 토기 · 청자 · 백자 등에서 광범하게 찾아질 수 있을 것 같다.