용산집 ()

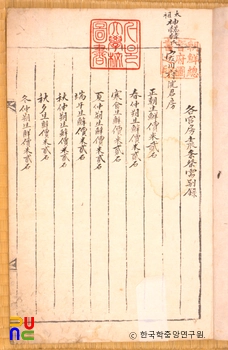

1910년 이광복의 5대손 이동규(李東奎)가 편집·간행하였다. 권두에 이용직(李容稙)과 송병순(宋秉珣)의 서문이, 권말에 최영설(崔永卨)과 동규의 발문이 있다.

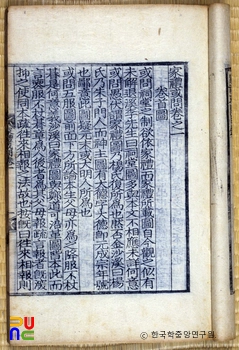

6권 2책. 목활자본. 국립중앙도서관에 있다.

권수에 총목과 각 권별 목록이 있다. 권1에 시 32수, 권2에 서(書) 43편, 권3은 서(序) 2편, 기(記) 2편, 제발(題跋) 8편, 권4에 제문 4편, 가승(家乘) 4편, 묘표 4편, 권5에 잡저 14편, 권6에 부록으로 행장을 실었다.

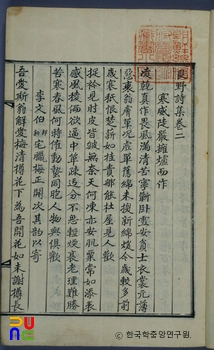

시는 대개 가난한 생활 속에서도 의연한 삶의 자세를 그린 것이 많다. 「끽죽(喫粥)」은 죽을 먹는 가난 속에서도 안빈낙도(安貧樂道)하며 자족하는 마음을 표현한 작품이다. 「관실인(寬室人)」·「온돌(溫突)」 등은 주변의 소박한 소재로 어려운 살림살이를 있는 그대로 묘사하고 있다. 「성덕(聖德)」은 1784년(정조 8) 진휼(賑恤)의 왕명으로 가난한 백성들이 은택을 입은 데 대해 성은에 감사하는 내용이다. 조선 후기 백성들의 질고(疾苦)로 가득 찬 생활이 시 전반에 잘 그려져 있다.

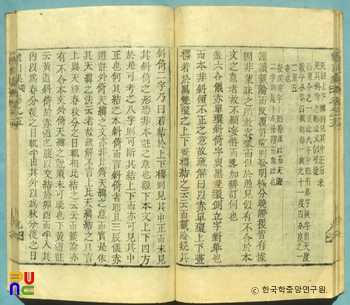

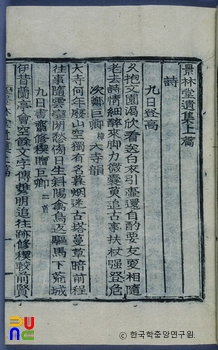

서(書)에는 당시 벽파(僻派)의 영수였던 김종수(金鍾秀)를 비롯해 조진택(趙鎭宅)·송환기(宋煥箕) 등에게 보낸 것들이 있는데, 예설에 관한 문답이 주된 내용이다. 「서송암답인심도심개발어성의목후(書松巖答人心道心皆發於性疑目後)」에서는 형기(形氣)에서 발하는 것이 인심이고 성명(性命)에서 발하는 것은 도심이라 하여, 심성론에 관한 자신의 견해를 간략히 밝히고 있다.

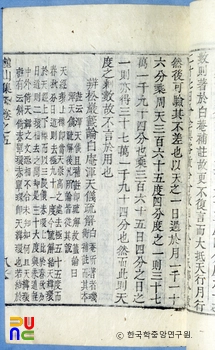

「변송암첨론백암혼천의소해(辨松巖籤論白庵渾天儀疏解)」와 「기삼백보주(朞三百補注)」 등은 천문·역수에 대해 전문적인 의견을 개진한 장편의 글이다. 이 밖에 「역정전의의(易程傳疑儀)」·「춘추경문기삭의의(春秋經文紀朔疑儀)」·「좌전기회례의의(左傳紀晦例疑儀)」 등은 역학과 역사에 관한 깊은 식견을 보여준다.