월주집 ()

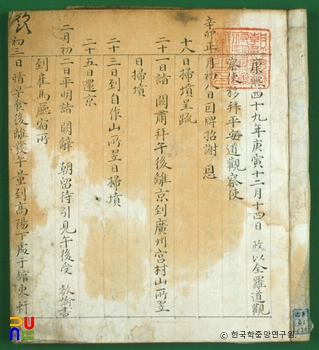

소두산의 후손 소휘면(蘇輝冕) 등이 편집·간행했는데, 간년은 1870년(고종 7)경으로 추정된다. 책머리에 1866년에 쓴 영의정 조두순(趙斗淳)의 서문이 있다.

5권 3책. 활자본. 규장각 도서와 단국대학교 동양학연구소 등에 있다.

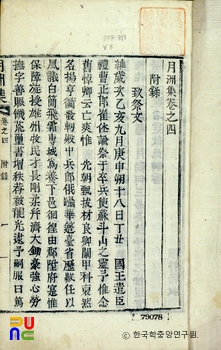

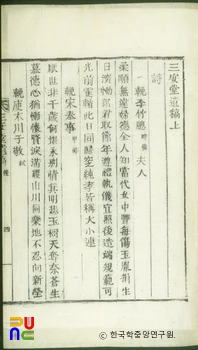

권1에 시 210수, 권2에 소(疏) 15편, 계사 49편, 권3에 계(啓) 18편, 장계(狀啓) 10편, 서(書) 37편, 잡저 12편, 권4·5에 부록으로 치제문(致祭文)·묘지·신도비·행장·연보·유사 등이 수록되어 있다.

시 가운데 고려가사인 「정과정곡」에 대한 이야기와 정과정(鄭瓜亭)이라는 정자를 시제로 삼아 쓴 시 「제정과정병서(題鄭瓜亭幷序)」가 있다. 병사들의 해상훈련을 시제로 한 「수조후차최진사운(水操後次崔進士韻)」, 육상훈련을 시제로 한 「육조후호운(陸操後呼韻)」 등과 같이 변경지대의 군사훈련을 다룬 독특한 소재의 시도 있다. 이 밖에도 「차우암송선생기시(次尤庵宋先生寄示)」·「등통군정(登統軍亭)」 등 변경지대의 정경을 담은 시가 많다. 이는 저자가 병마절도사 등 무관직에 있었기 때문이다.

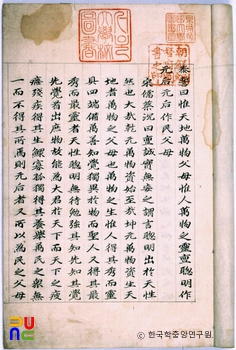

계 가운데에는 공주와 여러 궁(宮) 및 사대부 등 당시 지배계층들의 횡포가 상세히 적혀 있다. 당시의 경제 및 민생 문제 등의 연구에 좋은 자료가 된다. 산이나 바다를 독점한 뒤 시장(柴場)·어장(漁場)을 만들어놓고 절수(折受)라는 명목으로 농어민을 착취하는 궁가(宮家)들의 횡포를 근절하라는 소도 있다. 또, 경자유전(耕者有田)의 논리로써 태인·고부 등에서 궁노(宮奴)들이 탈취한 전답을 되돌려 주기를 청한 계사 등이 있다.

그밖에 「간원청환수권대시나국지명계(諫院請還收權大時拿鞫之命啓)」·「청삭출수찬홍우원계(請削出修撰洪宇遠啓)」·「청삭부정자강석빈계(請削副正字姜碩賓啓)」 등과 같이 서인과 남인의 대립관계를 살펴볼 수 있는 자료도 많다. 수령문제와 어염(魚鹽)·노비(奴婢)·조군(漕軍)·환곡(還穀) 등의 문제를 다룬 소와 계도 많다.

서간은 스승 송시열(宋時烈)에게 올린 것이 대부분이다. 잡저에는 상량문 등을 포함시켜 놓았다.

이 책은 숙종조를 중심으로 한 조선사회의 정치적·경제적 상황을 연구하는 데 참고자료가 된다.