이당집 ()

1969년 이병화의 동생 이병목(李炳穆)이 편집하고, 김동한(金東漢)이 간행하였다. 권두에 김황(金滉)의 서문이 있고, 권말에 아들 이명규(李明圭)와 김동한의 발문이 있다.

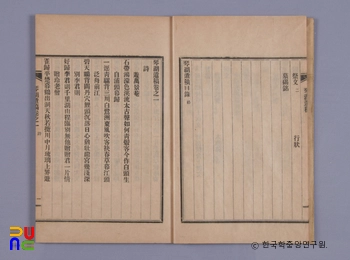

6권 3책. 신연활자본. 국립중앙도서관, 고려대학교 도서관, 연세대학교 도서관, 성균관대학교 도서관 등에 있다.

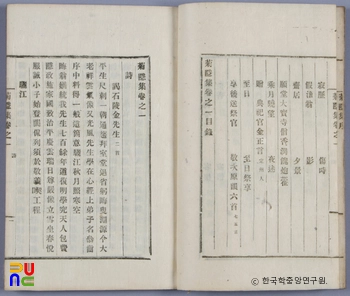

권1·2에 시 411수, 권3에 시 360수, 사(詞) 4편, 명(銘) 1편, 권4에 서(書) 77편, 권5에 기(記) 8편, 서(序) 2편, 발(跋) 5편, 설(說) 3편, 잡저 2편, 상량문 2편, 고유문(告由文) 2편, 축사 1편, 제문 15편, 뇌문(誄文) 1편, 묘표 3편, 묘갈명 2편, 권6에 묘지명 2편, 행장 4편, 유사 2편, 전(傳) 2편, 부록으로 행장·묘갈명 각 1편 등이 수록되어 있다.

시가 많은 양을 차지하며, 그 중에서 만시가 가장 많다. 친구 등 교유인(交遊人)에 대한 것과 광복의 기쁨을 노래한 시도 있다. 사에는 내종제 정태흠(鄭泰欽)의 애사가 있고, 명에는 「포의대명(布衣臺銘)」 등이 있다. 서(書)는 조긍섭(曺兢燮)·정규석(鄭珪錫)·정표환(鄭杓煥)·이정수(李定洙)·정재완(鄭在䛷)·이완기(李完基) 등과 함께 학문과 시사(時事)에 대해 논한 내용을 적고 있다.

기에는 「내현재중수기(乃見齋重修記)」·「혼돈실기(混沌實記)」·「하량정기(夏凉亭記)」와 회강(晦岡)·구산(鳩山)의 서실기(書室記) 등이 있고, 서·발에는 「성재정옹수서(誠齋鄭翁壽序)」와 「월연집발(月淵集跋)」 등이 있다. 설에는 「우관설(藕觀說)」·「춘곡설(春谷說)」 등이 있다.

잡저 가운데 「가소사종설의의(賈疏四種說疑義)」는 『의례(儀禮)』의 ‘참최3년부위장자조(斬衰三年父爲長子條)’의 “승중(承重)이라도 3년을 할 수 없는 경우가 4종 있다.”라고 한 것의 의의를 논술한 것이다. 「송우암기해예설변(宋尤庵己亥禮說辨)」은 효종이 죽은 뒤 대왕대비인 자의대비(慈懿大妃)의 복상문제로 남인과 서인이 대립했을 때 서인의 거두 송시열(宋時烈)의 예설에 대한 변설을 기록한 것이다. 이는 당쟁사와 상복제(喪服制)를 연구하는 데 가치 있는 자료이다.

제문은 주로 김극영(金克永)·허현(許現)과 친척들에 대해 적고 있다. 묘표·묘갈·묘지명은 이우조(李佑肇)·하여관(河汝觀)·이도응(李道膺) 등에 대한 글이다. 행장과 유사는 이도추·이도욱(李道郁)과 선조에 대해 적었다. 전기는 이태상(李泰翔)과 조인제(趙麟濟)의 처 열부(烈婦) 하씨(河氏)에 대한 것이다.