일휴정문집 ()

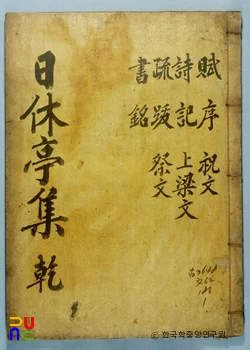

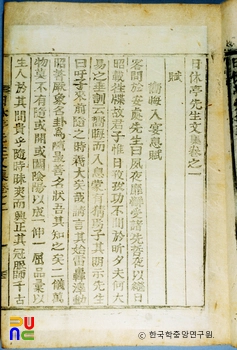

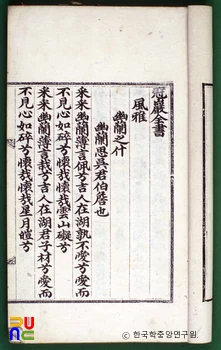

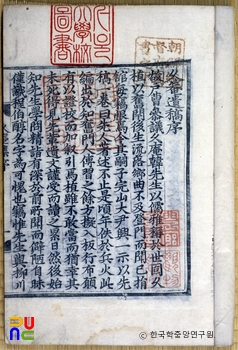

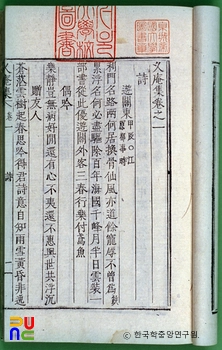

『일휴정문집』은 1918년 조선 후기 문신 이영세의 시가와 산문을 엮어 간행한 시문집이다. 부·시·소·서·책 등 다양한 문체의 글을 수록한 4권 2책의 목활자본이다. 이 문집은 이영세의 후손 이현기에 의해 1918년에 간행되었으며, 조선 후기 지방 사회의 행정 문제, 시무책, 관례, 의병 활동 등 당대 현실을 반영한 문헌으로서 가치를 지닌다. 특히 소와 책 등을 통해 저자의 시국 인식과 유학자로서의 도덕적 실천 의지를 엿볼 수 있으며, 17세기 영남 문인의 삶과 학문을 살필 수 있는 중요한 자료로 평가된다.

이영세(李榮世: 1618~1698)의 본관은 벽진(碧珍)이며, 자는 영백(榮伯), 호는 일휴정(日休亭) · 월곡(月谷)이다. 아버지는 동지중추부사(同知中樞府事)를 지낸 모암(慕巖) 이충민(李忠民)이다. 족조(族祖) 이언영(李彦英)의 제자이다.

4권 2책의 목활자본으로, 국립중앙도서관과 고려대학교 도서관 등에 있다.

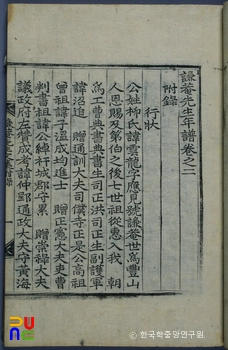

1918년 이영세의 9세손 이현기(李玄基)가 편집 · 간행하였다.

권1·2에 부(賦) 1편, 시 69수, 소(疏) 2편, 서(書) 19편, 서(序) 2편, 기 2편, 발 1편, 명 2편, 축문 3편, 상량문 2편, 제문 19편, 권3에 책 2편, 잡저 2편, 묘지명 2편, 묘표 1편, 행장 3편, 권4에 부록으로 지구신장(知舊贐章) 5편, 시 29수, 만사 28수, 제문 5편, 행장 · 묘갈명 · 묘지명 각 1편 등이 수록되어 있다.

심재(深齋) 조긍섭(曺兢燮)이 저자의 후손 이현기와 교유하였던 관계로 조긍섭은 저자의 묘지명을 지었는데, 그 글에서 저자가 시에 뛰어났으며, 「한거만영이수(閑居謾詠二首)」에 화답한 사람이 많았다고 하였다. 이원정(李元禎: 1622~1680)에 대한 만시는 망자의 인품과 행적을 간결한 필치로 집약하면서 애도의 뜻을 곡진히 펼쳤다.

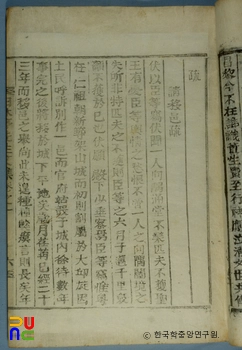

소의 「청이읍소(請移邑疏)」는 인조 때 가(架)에 산성을 신축하여 대구에 속하게 했으나 주민들의 요구에 따라 별도로 읍을 만들면서 공사가 끝나면 성안의 관부를 성 아래로 옮긴다고 하였지만, 23년이 지나도록 시행되지 않아 주민들이 많은 고통을 받고 있다면서 그 실례를 열거하여 관부의 이전을 청한 글이다. 당시 지방행정과 사회문제를 연구하는 데 도움이 되는 자료이다.

「인재이구언언사소(因災異求言言事疏)」는 1657년 재변이 일어나자 구언을 한 데 대한 응지소(應旨疏)이다. 뜻을 높게 가지면 도가 높아지고 도가 높아지면 사업이 높아지고 사업이 높아지면 국세가 높아진다 하여 입지의 중요성을 강조하였다. 또한, 간언을 받아들여 기강을 바로잡고, 사치를 억제하며, 수령을 가리고, 군정(軍政)을 다스리며, 학교를 일으키는 등 시무(時務)에 맞는 구제책을 진언하였다. 조긍섭은 이 작품을 두고 ‘경국(經國)의 방략을 족히 살펴볼 수 있다’고 평하였다.

서에는 이원정, 유세명(柳世鳴), 이광언(李光彦), 김성구(金聲久), 권두경(權斗經), 이현석(李玄錫) 등 여러 사람에게 보낸 서간문이 실려 있다. 「제권화산군응수창의록후(題權花山君應銖倡義錄後)」는 임진왜란 당시 신녕에서 의병을 일으켜, 초기에 신녕 · 영천 · 경주 일원의 의병장들과 연대하여 관군과 함께 영천성을 수복하는 데 큰 공을 세운 권응수(權應銖: 1546~1608)에 대한 기록이다.

책 중 「성균관응제(成均館應製)」는 1661년(현종 2) 태학(太學)에 있을 때 임금의 출제에 의해 책문을 지어 올린 것이다. 민생 · 국방 · 용인 등에 대해 광범위하게 언급하고 있다. 이 밖에도 「손아백춘관계(孫兒百春冠戒)」는 손자 이백춘이 관례(冠禮)할 때 경계한 글로서, 관례를 연구하는 데 도움이 되는 자료이다.

잡저 중 「양지양능귀호학설(良知良能貴乎學說)」은 『맹자』에서 “사람이 배우지 않고서도 능한 것, 그것이 양능이요 생각하지 않고서도 아는 것, 그것이 양지이다[人之所不學而能者, 其良能也, 所不慮而知者, 其良知也].”라고 한 ‘양지양능’에 대해 실상은 배운 이후에 제대로 양지와 양능을 알 수 있다는 점을 역설하였다.

권말에는 장석영(張錫英)과 이현기의 발문이 있다.

17세기 영남지방의 문인으로서 성균관 생활을 경험하며 국가적 차원의 방략을 강구하였던 면모가 나타나 있다.