전립 ()

품등이 높은 무관이 구군복에 갖추어 착용하기도 하였다. 전립(氈笠)·모립(毛笠)이라고도 함은 그 재료가 모제품인 데서 비롯된 것이고, 전립(戰笠)은 군인의 입자(笠子)임을 지칭하는 것으로 널리 사용된 명칭이다.

짐승의 털을 다져서 담(毯)을 만들고, 그것을 골에 넣어 모자집은 높고 둥글게, 전은 넓고 평평하게 만든다. 원래는 북방호족의 것인데 언제부터 우리 나라에서 사용되었는지는 확실하지 않다.

다만, 1499년(연산군 5) 7월 경변사(警邊使) 이극균(李克均)에게 내린 단자(單子) 가운데 전립이 포함되어 있으니, 처음 쓰기 시작한 것은 아마도 이보다 훨씬 이전일 것으로 추측된다.

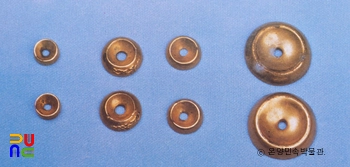

조선 중엽 이후 군사들 간에 널리 사용되었고, 정묘호란 때에는 무인들은 물론, 사대부까지도 착용하여 한때 군민통용(軍民通用)의 입모가 된 적도 있다. 품등이 높은 무관이 쓰는 전립은 품질이 좋은 모(毛)로 만들었는데, 둥근 모자집 꼭대기에 금·은으로 만든 증자[鏳子]를 직품에 맞추어 달았다.

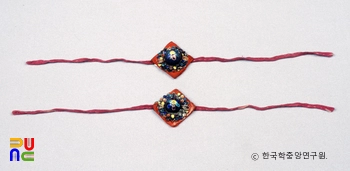

다시 여기에 보라색의 공작미(孔雀尾), 빨간색의 상모(象毛, 또는 槊毛) 등을 달아맨 끈을 고리로 연결시켰다. 또, 모자집 밑부분에는 양옆에 매미모양의 밀화를 달고 안쪽은 남색의 운문단(雲紋緞)으로 꾸몄다. 또 밀화갓끈[蜜花纓]을 달았는데, 이것은 특히 ‘안올림 벙거지’라 하였다.

벙거지라는 말은 북방호족으로부터 온 외래어로서, 이에서도 전립의 근원을 추측할 수 있다. 고관들의 ‘안올림 벙거지’에 반하여 하졸배들의 것은 ‘벙거지’ 혹은 ‘벙테기’라고 하였다.

그 재료는 주로 조잡한 돈모(豚毛)이고 별다른 장식은 없다. 이러한 모제품의 전립(색은 검정이었음.)을 본으로 하여 붉은 전(氈)으로 만들고 증자에 청전우(靑轉羽)를 단 홍전립과 주전립이 있었다(이를 ‘군뢰복다기’라고 함.).

또, 댓개비나 말갈기를 사용하여 만든 죽전립(竹戰笠)이 있었다. 이것은 전란 이후 전립이 더 이상 실용적인 군모로서의 역할을 하지 않게 되자 그 재료에 가볍고 사치스러운 것을 택하여 만들어낸 것이다.

따라서, 정제(定制)가 아니라고 하여 사용에 논란이 많았으나 말기까지 왕의 원근행행시(遠近行幸時)에 백관들이 군복과 병행하여 착용하였다.