차야한십절 ()

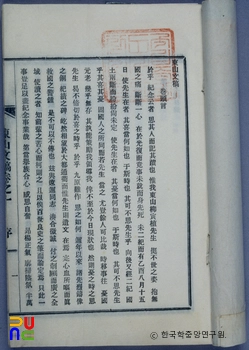

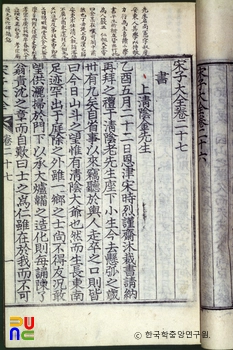

「차야한십절」은 1920년 유인식이 지은 한시이다. 칠언절구 10수로 유인식의 문집인 『동산고』에 수록되어 있다. 「차야한십절」의 첫머리에 “4253년 1월 10일 밤에 바람과 추위가 심할 때에 화롯가에 혼자 앉아 이 시를 읊는다.”라고 적혀 있다. 시는 1919년 3·1운동 이후의 억압이 가중되는 상황을 다룬 작품이다. 시는 애국청년·해외동포·친우·학계·사회인사·상인·노동자 등을 등장시켜 각계각층에서 애쓰고 있는 사람들의 모습을 자세히 조망하고 해외에서 한 투쟁까지 다루고 있다. 근대의 문학작품으로 선도적인 위치에 있을 만하나, 한시이기 때문에 널리 읽힐 수가 없었다.

1920년 유인식(柳寅植)이 지은 한시. 칠언절구. 10수. 『동산고(東山藁)』에 수록되어 있다. 「차야한십절」의 첫머리에 “사천 이백 오십 삼 년 일월 십 일 밤에 바람과 추위가 심할 때에 화롯가에 혼자 앉아 이 시를 읊는다.”라고 적혀 있다.

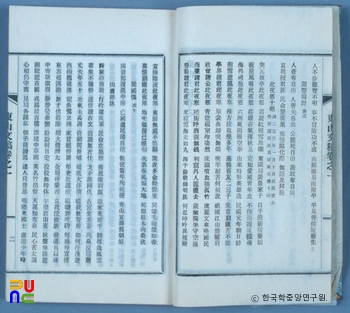

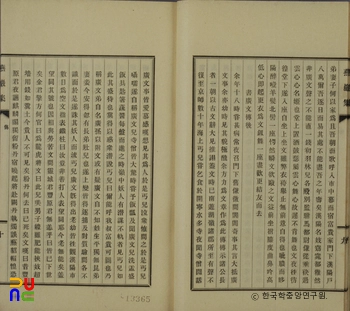

1919년 3·1운동 이후의 억압이 가중되는 상황을 다룬 이 작품은 현대시가 따르기 어려운 의식의 각성을 나타내고 있다. 밤이 차갑다는 말을 되풀이함으로써 모멸에 찬 삶의 고난을 그리고 있다.

그리고 민족독립을 지향하는 불굴의 의지를 볼 수 있다. 신세타령이 아니라 각계각층에서 애쓰고 있는 사람들의 모습을 자세히 조망하고 해외에서 한 투쟁까지 다루고 있다.

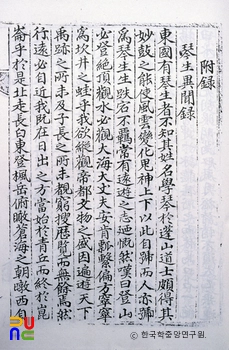

「차야한십절」 제 1수는 먼저 고개에 있는 정자의 정경을 말한다. 그리고 서리는 벽지에 엉기고 눈은 난간에 쌓인 이 추운 밤에 손수 땔나무를 해다가 양친을 따뜻하게 해드린다는 내용이다.

「차야한십절」 제 2수는 판잣집에 바람 부는 이 추운 밤에 장엄한 기운과 엷어진 가을 하늘에 애국청년들의 피의 대가로 옥에 갇혀 굶어 죽거나 얼어 죽은 혼이 되지 않았다는 내용이다.

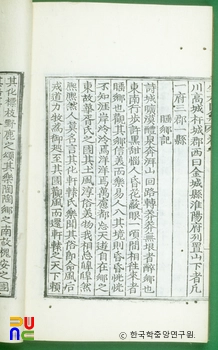

「차야한십절」 제 3수는 해외동포는 이 추운 밤에도 세찬 국제정세 속에 맨주먹을 휘두르고 있다. 시대가 영웅을 나게 하며 대한민국 원년의 서광이 비치리라는 내용이다.

「차야한십절」 제 4수는 중국의 눈보라, 요동(遼東)의 찬바람 부는 이 밤에 이국에서의 피눈물나는 고생을 묘사하였다. 그리고 멀리 고국에 있는 동지를 생각하며 이 밤도 머리 맞대고 망국 설움에 잠 못 이룰 것이라는 내용이다.

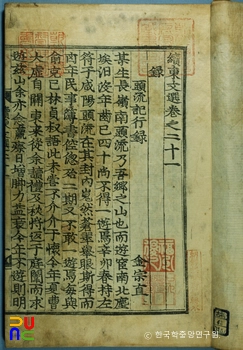

「차야한십절」 제 5수는 학계의 제자들을 생각하며 홑이불에 불도 지피지 않은 찬 방에서 지낼 모습은 말로 다 못한다. 그러나 조국 강산은 그들 어깨에 달렸다고 기대하는 마음을 읊고 있다.

「차야한십절」 제 6수는 사회 여러 사람들은 이 추운 밤에 차가운 공부방의 책상머리에서 피 뿌리며 유려한 문장으로 국민들의 분발을 환기시키고 있으리라 생각하는 내용이다.

「차야한십절」 제 7수는 장사하는 겨레들은 이 추운 밤에 새벽 가게에 나가 술 한잔 마시려 하여도 주머니에 돈 한푼 없는데, 외국의 간상(奸商)들은 시장돈 다 긁어 가버리고 세모에 혼자 앉아 빈 가게만 지킨다는 내용이다.

「차야한십절」 제 8수는 노동하는 겨레들은 이 추운 밤에 빙판길 눈보라에 구르듯 달려간다. 그런데 4,000년이나 이어온 신명이 주신 이 겨레 이민족의 채찍을 어찌 견딜까 하고 읊고 있다.

「차야한십절」 제 9수는 “어둡고 그늘진 내 땅에서 이 추운 밤에 동쪽 한국에는 시름없는 곳이 없다. 듣자하니 돈 많은 후작들이 사는 마을에는 석탄 난로에 모피 휘장 봄 날씨처럼 따뜻하리.”라고 일제에 빌붙어 사는 매국노들의 호사를 풍자하고 있다.

「차야한십절」 제 10수는 “그러나 궁한 집안 추운 이 밤 한탄하지만 말아라. 땅 속의 양기(陽氣)가 다시 이미 열흘이나 지났으니 이마적에 동풍(봄바람)이 대지에 불어 죽은 뿌리 마른 나무에 꽃(광복)을 피워다오.” 하고 조국의 광복을 기원하고 있다.

「차야한십절」은는 고사(故事)가 없다. 매수의 첫 구 끝이 ‘차야한(此夜寒)’으로 되어 있다. 애국청년 · 해외동포 · 친우 · 학계 · 사회인사 · 상인 · 노동자 등의 4천만 민족을 골고루 시에 등장시켜 그 고통의 모습을 묘사하고 있다.

그리고 조국 광복을 염원하였다는 점이 특징이다. 근대의 문학작품으로 선도적인 위치에 있을 만하다. 그러나, 한시이기 때문에 널리 읽힐 수가 없었다.