청계천 ()

조선 왕조의 한양 천도 당시 이 내[川]는 자연 하천 그대로여서 토사의 퇴적이 심하였고 양안 민가에서 흘러나오는 하수로 불결하였다. 그리고 여름철이 되면 물이 늘어 침수가 심하였다.

1411년(태종 11)에는 개거도감(開渠都監)을 두어 주7 공사를 시작하였고, 그 뒤 영조 때에도 준설 주2를 대대적으로 하였으며, 주3의 주4도 쌓았다. 준설 공사는 그 뒤에도 계속되었다. 영조 때의 대대적인 석축의 보수와 유로 변경 공사를 시행하여 현재의 청계천 흐름의 큰 틀을 만들게 된다.

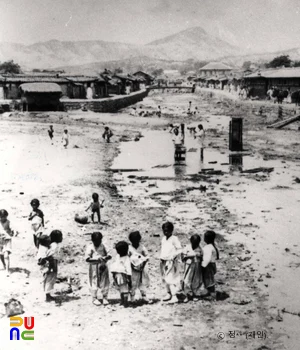

한국전쟁 이후 청계천 변을 따라서 판자집으로 대표되는 도시 빈민의 주거지가 형성되어 서울의 대표적인 빈민 거주 불량 주택 지구가 되었다. 청계천 복개의 과정에서 지역 거주민들을 성남 지역 등으로 집단 이주시켰다.

청계천에는 모두 24개의 다리가 있었는데 광교(廣橋) · 수표교(水標橋) · 관수교 · 오간수교(五間水橋) 등이 유명하였다. 그 중 수표교는 수위 측정을 위한 수표석(水標石) 때문에 유명하다. 청계천은 서울의 교통 문제 및 불량 주택 문제 해결을 위해 1958년 복개가 시작되어 1961년 완공되었다. 2003년 청계고가도로가 철거되었으며, 2005년까지 광화문 동아일보사 앞부터 성동구 신답 철교에 이르는 약 5.84km의 구간에 대해서 복개 부분을 철거하여 하천을 복원하였다.

복원 사업 이후 22개의 다리가 복원되었으며, 65개소의 진입로가 개설되었다. 2023년 기준, 일간 3만 3천명이 청계천에 방문하였다. 2005년부터 평균적으로 일간 4만 5천명이 방문한다. 2009년부터 빛 조형물 전시와 체험 활동을 여는 ‘서울등축제’라는 이름으로 11월에 축제가 개최되며 2015년 ‘서울빛초롱 축제’로 이름이 변경되었다.

청계천 복원은 도심 하천 복원 성공 사례로 소개되는 경우가 많으며 도시의 열섬 효과 완화에 기여하는 것으로 보고되고 있다. 다만 복원된 청계천을 흐르는 물의 수량과 수질 관리 문제, 호우 발생시의 피해 문제, 하천 인근의 생태 친화적인 복원 문제에 대한 다양한 논의가 있다. 현재 청계천의 유수는 원래의 지류들에서 유입된 물이 아니라 한강변의 자양취수장에서 취수한 원수(40kt/일)와 도심의 지하철역 지하수(20kt/일)를 이용하여 조달하고 있다. 이는 도시화가 진행된 도심 구간에서 발생하는 하천의 주5 현상에 의한 것으로 장기적으로 청계천의 상류에 위치하는 지류인 옥류동천과 남산동천도 복원하는 것이 필요하다는 주장에 따라서 장기 복원 계획이 논의 중이다. 또한 복개 이전에 존재하던 각종 석조 유물들을 원래의 위치에 돌려 놓기 위한 활동도 이어지고 있다.