학은집 ()

3권 2책. 활자본. 1938년 후손 관구(錧九)가 편집, 간행하였다. 권두에 남정철(南廷哲)의 서문과 정제은(鄭濟殷)이 찬한 연보가 실려 있고, 권말에 신현구(申鉉求)·김세진(金世鎭)·관구의 발문이 실려 있다. 국립중앙도서관에 있다.

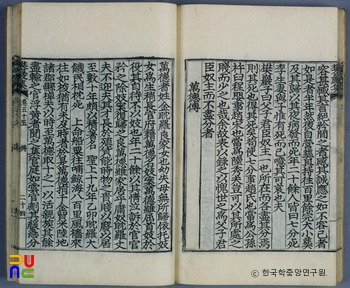

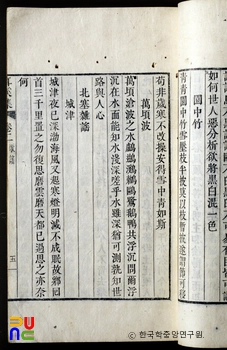

권1에 시 237수, 여문(儷文) 5편, 권2에 기(記) 3편, 축문 3편, 서(序) 14편, 통문(通文) 5편, 시강록(侍講錄) 1편, 하첩문(下帖文) 1편, 장(狀) 3편, 설(說) 1편, 발(跋) 2편, 품목(禀目) 1편, 비명 1편, 시 45수, 부록으로 기(記) 2편, 권3에 시 118수, 장(狀) 5편, 기 2편, 명(銘) 1편, 뇌(誄) 1편, 유품(儒稟) 2편, 행장추술기 1편, 서(序) 17편, 행장록·통문·상량문 각 1편, 비명 4편, 발 3편 등이 수록되어 있다.

시는 기행시가 특히 많고, 대부분 벗들과 주고 받은 화작이다. 「태학동기(胎鶴洞記)」는 만년에 자신이 은거하던 운산(雲山) 태학동의 선계와도 같은 아름다운 경치를 적은 것이다.

「금강산유람기」에서는 41세 되던 1878년(고종 15) 금강산 유람의 경위와 함께 동대문을 나서면서부터 금강산 명승각처를 두루 거쳐 동해 총석정에 이르기까지의 절경을 이정(里程)까지 표시하여 설명하고 있다.

「흥복전조강입시(興福殿朝講入侍)」는 1889년 민영환(閔泳煥)·권숙(權潚) 등과 함께 시강(侍講) 경연에 참여하였을 때 문답한 내용이다. 권2 말미에는 김추성(金湫性)의 「태학동기」와 유관채(柳觀埰)의 「학은재기(鶴隱齋記)」를 수록하였다.

그 밖에 각종 계(契)의 절목 및 통문이 다수 실려 있어 운산(雲山) 지역사회 여러 일에 앞장섰던 저자의 면모를 알 수 있다.